ユーザ製品体験レポート

双建コンサルタント株式会社 技術部

技術1課 課長 宮﨑 貴章

使用製品 UC-1 「震度算出(支承設計)」「橋台の設計」「基礎の設計」連動

検討ケースの多い橋梁の杭基礎比較検討の概略設計において、1ケースを確定し「震度算出(支承設計)」「橋台の設計」「基礎の設計」の3つのソフトを連動することで、数多くの検討ケースを短期間で行う活用手法について紹介する。

構造物の基礎比較検討

双建コンサルタント株式会社 技術部 技術1課 課長

宮﨑 貴章( みやざき・たかあき )

2000年に入社。入社後は、農業土木施設の構造物(排水機場、樋門、農道橋、その他)の設計業務などを行ってきた。近年では主にインフラのメンテナンス(橋梁点検や補修)業務に携わる。

はじめに

インフラ整備において、各施設には必ず基礎の部分が存在し重要な部分である。また各地域において地盤が異なり、地質条件や施工条件、重機の選定など基礎の選定においてさまざまな条件を設定し、基礎の比較検討を行っていかなければならない。

橋梁を例に杭基礎比較検討の概略設計において、UC-1シリーズ製品の「震度算出(支承設計)」「橋台の設計」「基礎の設計」のソフトウェアを連動した主な操作を解説する。

計画概要

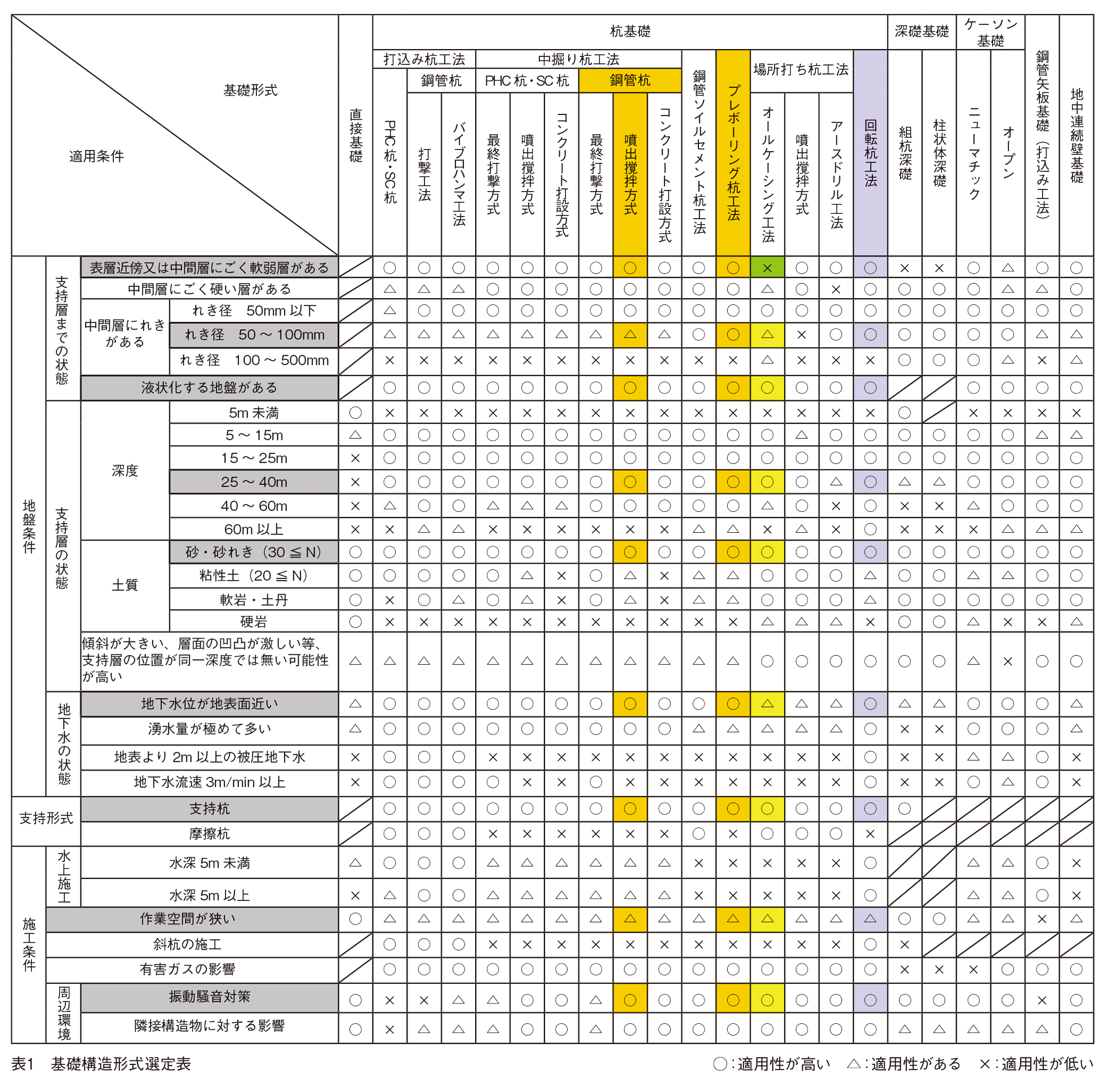

基礎工型式の選定

基礎工選定条件

<支持層までの条件>

- 中間層に礫があり、径30~50mmが主体である

- 液状化する地盤がある

<支持層の状態>

- 支持層は火山灰質砂礫(N≧50)

- 支持層までの深度は33~35m程度

<構造の特性>

- 荷重規模は比較的小さい(25m以下)

<支持形式>

- 支持杭

<施工条件>

- 近くに民家が存在する

基礎工選定条件を設定し、基礎構造形式選定表(表1)を参考に下記基礎形式を選定した。

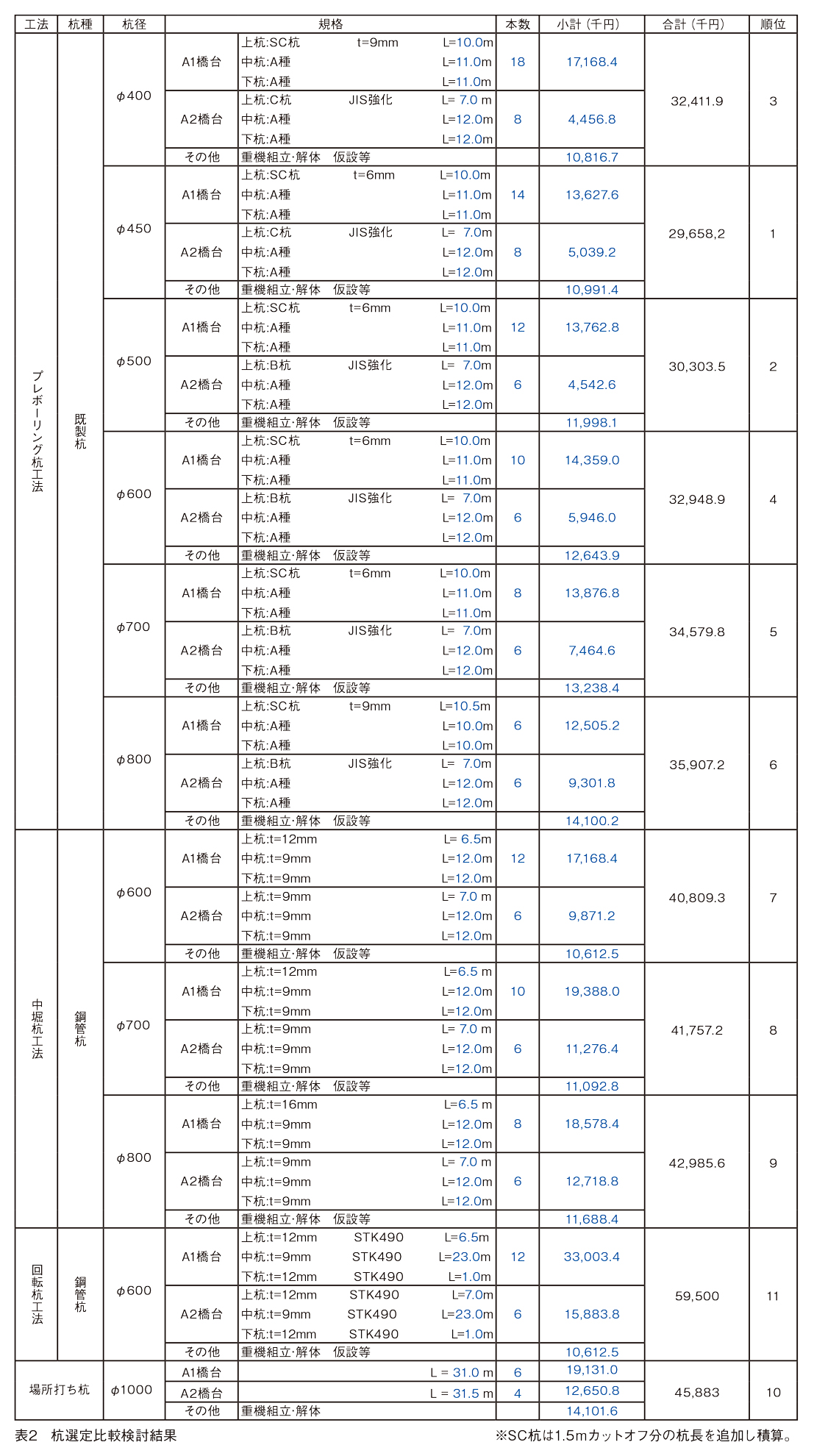

- ①プレボーリング杭工法 φ400~φ800 :6ケース

- ②中堀工法(鋼管杭) φ600~φ800 :3ケース

- ③場所打ち杭工法 φ1000 :1ケース

- ④回転杭工法 φ 600 :1ケース

基礎工形式選定を検討するにあたり、橋梁1橋あたり:橋台が2基 × 杭種(6+3+1+1) = 22ケースの概略検討が必要になる。

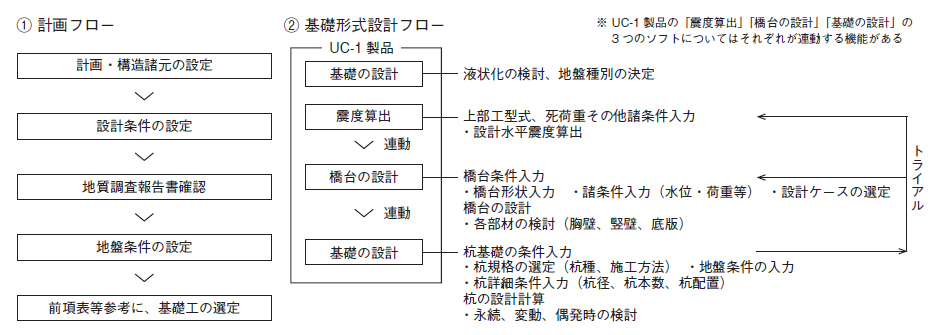

主な計画及び設計フローとUC-1ソフト作業手順

<作業手順>:杭基礎の比較検討において

- ①「橋台の設計」ソフトで設計条件、橋台の形状などの入力を行う。入力後「基礎の設計」と連動する。

- ②「基礎の設計」ソフトで設計条件、杭種・杭本数などの入力を行う。

「基礎の設計」において杭種、杭本数のトライアル時に、杭種・杭本数を変更した際、「橋台の設計」に杭反力が連動し、底版を含めた照査が可能となっている。底版の形状を変更した際、「基礎の設計」に底版の形状が連携し杭配置を変更することが可能になるなど、数値の入力違いや画面上で変更箇所も確認できるなどヒューマンエラー削減にもつながっている。 - ③「震度算出(支承設計)」と連動させることにより、下部工の設計水平震度の算出もスムーズに実施でき、橋台・杭基礎など下部構造を変更するだけで、新たな条件で設計水平震度の計算が可能であり、橋台、杭基礎、設計水平震度の3つの計算がスムーズに行うことができる。

- 検討ケースの多い橋梁の杭基礎比較検討では、1ケースを確定しUC-1:3つのソフトを連動することで数多くの検討ケースを短期間で行うことができる。

- また比較検討段階においてUC-1:3つのソフトにより詳細に検討できることでスムーズに橋台・基礎工の実施設計へ移行できる。実施設計では比較検討で決定した案(データ)を利用し、上部構造・下部構造との形状などの整合、橋台の配筋条件、杭頭処理条件など照査・データ変更を行い、設計図・数量の作業が可能となる。

- 「橋台の設計」ソフトの図面作成機能により構造図、配筋図の一連作業ができ、設計・図面の照査が可能である。

- 今回の計画において、UC-1の使用による比較検討における概略設計は、1橋当り=3日程度で完了している。(左記作業日程には工事費等の算出は含まれていない)

- 杭選定比較検討結果(表2)

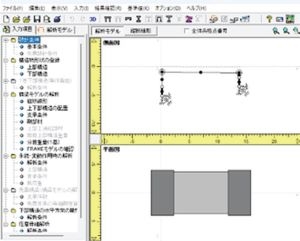

その他便利なツール

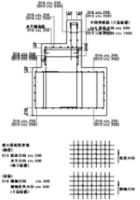

下記配筋要領図をUC-1:橋台の設計にて自動で作成

調書ライブラリー(無償)をインストールすることで、下記設計調書を自動で作成(エクセルに変換でき、編集可能)

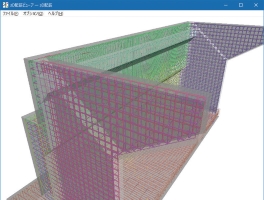

橋台の配筋を計画した上で3D画面にて鉄筋の組立て方などを確認出来る。また、図面作成ツールにて配筋図を作成可能

おわりに

お客様からの要望により各施設の構造において比較検討は必須であり、比較検討段階から詳細な検討を求められ作業量は増加傾向にあるものと思われる。我々の検討業務がUC-1のようなITを活用し、少しでも作業量を削減できることで、残業の削減やワークライフバランスに取り組むことが大事であると考える。

今後は、積算ソフト「UC-1エンジニアスイート積算」の連携も考え、より一連の作業を行っていき検討業務の時間短縮を図っていきたい。

フォーラムエイト様にはいろいろな構造解析に対し相談し、解析方法やソフトの使用について毎回アドバイスをいただきお礼申し上げます。

(Up&Coming '23 盛夏号掲載)

|

||||||||

Up&Coming |