鉄道関連機能を備えたUC-win/Roadを導入

同社は従来の設計業務において、擁壁や土留め、RC断面計算などのUC-1シリーズ設計ソフトを使用してきました。

「3Dの統合ソフトはいくつかの製品を試してきましたが、複雑で操作に時間がかかるものが多く、その点、UC-win/Roadは操作が直感的で、シミュレーションまで簡単に行えることが魅力でした」。さらに、鉄道向けの機能が充実していることも大きかったといいます。

「鉄道線形を引いたり、列車の走行をシミュレーションできる機能はこのようなソフトとしては珍しく、業務に直結していました。もともと土木設計においてフォーラムエイト製品を多数利用してきた信頼感もあり、導入を決めました」(同社都市土木部担当者)。

現在では都市土木部の数名が中心となって、UC-win/Roadを活用しています。

| 連続立体交差事業 |

|

|

|

| 駅周辺の現在の踏切(左)と除却後のVRイメージ図(右) |

|

|

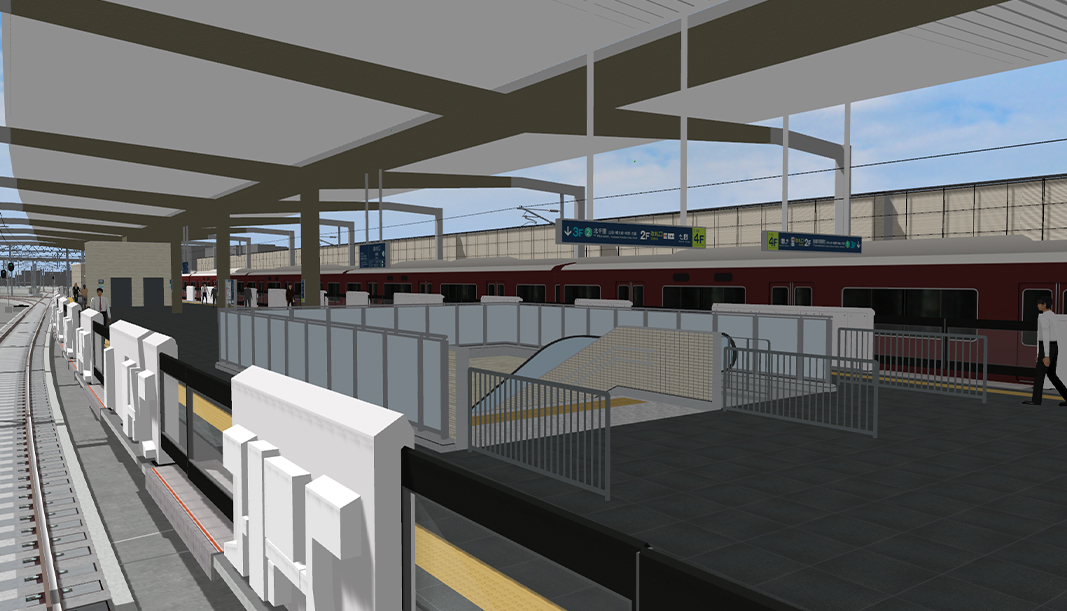

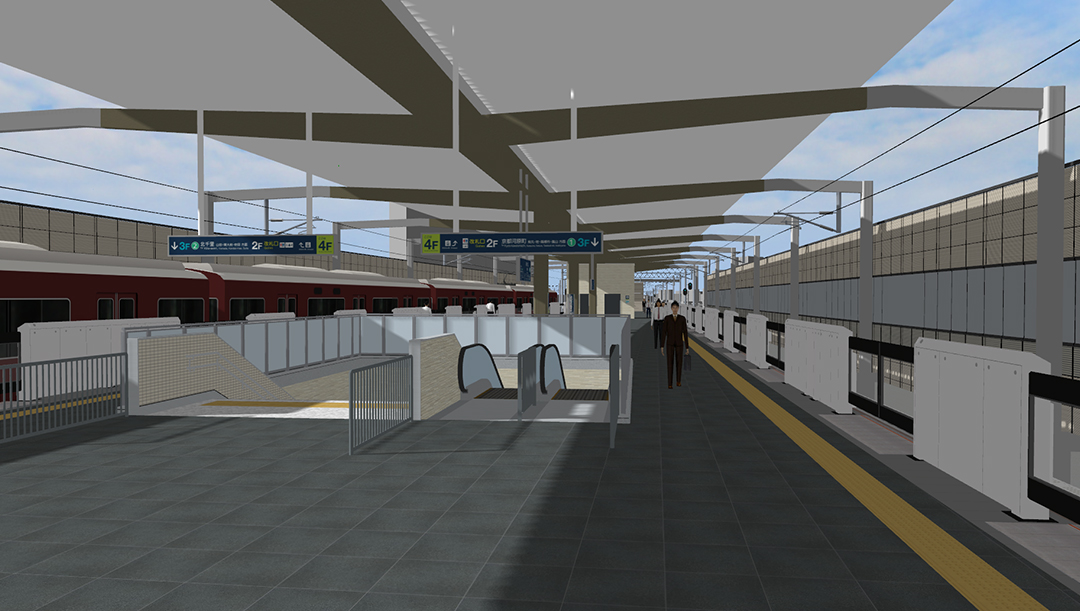

| 駅ホーム |

駅と駅前ロータリー |

|

|

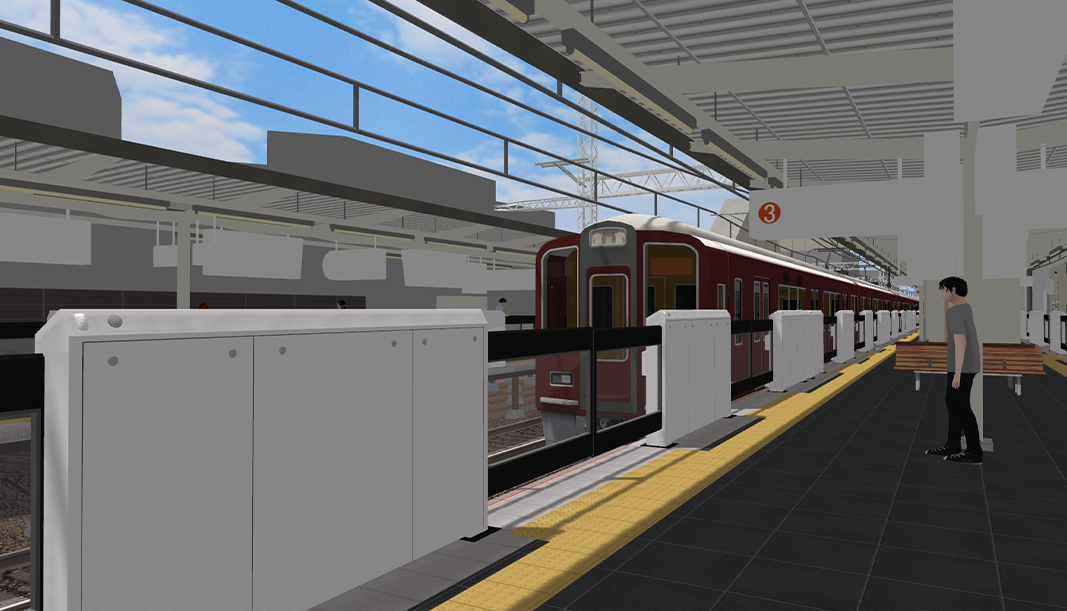

| 立体交差工事後乗入れイメージ図 |

線路からみた立体交差VRイメージ図 |

|

鉄道駅付近の連続立体交差事業でVRを活用

現在、同社の都市土木部では、連続立体交差事業に携わっています。これらは自治体が主体となって進めている事業で、慢性的な交通渋滞が発生しやすい駅周辺の踏切を除却して鉄道を高架化すると同時に、周辺道路を整備し、地域の移動を円滑にして利便性を向上させることを目的としています。これにより、交通渋滞に加えて踏切事故を抜本的に解消するとともに、市街地の一体化、消防車等緊急車両の迅速性確保なども期待され、当該地域の活性化にもつながる大規模なプロジェクトになります。

「鉄道設計の事業着手前には、住民や関係者へ概要を伝えるため、UC-win/RoadのVRシミュレーションを活用しています。VRにより現況と計画を比較できるため、一般の方にも直感的に計画の内容を伝えることができます」。制作途中の段階で、確認用に関係自治体にVRデータを提供したところ、思わぬ効果もありました。「UC-win/Roadのフリービューワーバージョンで渡したデータをもとに、自治体の担当者が自分たちで実写合成の比較画像を作られていたり、説明資料にVRのキャプチャ画像を掲載されていたりと、データを効果的に活用されていました」。

社外だけでなく社内でも、シミュレーション動画のわかりやすさが好評だといいます。「私たち自身も制作過程で、この視点から見ると問題があるなと気づき、設計にフィードバックするといったこともありました」。

完成したVRは今後、事業PR動画等でも利用され、自治体の広報ページなどでの紹介が予定されており、住民への情報発信に広く活用される見込みです。

ホーム柵設置計画における見通しや監視カメラ設置位置検討にVRが活躍

都市土木部が現在手掛けているもう一つの事例が、各種鉄道駅の各駅で進められているホーム柵設置計画です。駅の数が多く、それらがひとつひとつ違っているため、VRで現況データを作成し事前検討を行うことが効果的だといいます。

「駅のホームには直線もあれば曲線もあり、条件はさまざまです。特に曲線ホームでは運転士や車掌の視認性が重要で、VRで視線を再現することで検討における判断がしやすくなります」。また、今後は、監視カメラの設置位置の検討にもVRを活用していく予定だといいます。

「モニタリング用のカメラ位置はお客様の安全に直結するため、非常に重要です。従来は実際に現地に赴いて試行錯誤を行っていますが、VRシミュレーションで事前に見え方を確認し取付位置の候補を絞ることで、作業効率が格段に向上すると考えています」。

また、現況データの再現には点群データの活用も行っています。「現況のレーザ計測により取得した点群モデルに計画モデルを重ね、ホーム柵を配置することで、設計段階から関係者全員でイメージを共有することができます。今後は協議の一層の迅速化につなげていきたいと考えています。ホーム柵設置の検討では、実際に現場に関わる作業員や関係者にもVRで確認してもらい、意見を出し合うことで現実的な計画づくりに役立てられる点も、大きなメリットだと思います」。

| ホーム柵設置計画 |

|

|

| ホーム柵設置後の乗入れのVRイメージ |

ホーム柵設置後の運転士からの視線をシミュレーション |

|

鉄道工事における関係者間の調整に効果を発揮

鉄道工事は土木、建築、設備、電気、運輸など、幅広い部署が関わるため、調整に多くの時間を要するのが特徴です。また、工事は運行停止後の夜間に限られるため、施工時間も極めて限られています。

「事業においては調整が最も時間のかかる部分です。ホーム柵設置のように社会的に早急な対応が必要な事業も多いため、効率的に進めることが求められています。VRは計画を可視化し協議時間を短縮するのに非常に有効な手段です」。

前述のように、監視モニターの位置や視認性の検討など、従来時間を要していた課題にもVRが効果を発揮しています。

もちろん、住民説明会においてもVRは大きな効果を上げています。「鉄道工事は専門性が高く一般の方には理解が難しい部分がありますが、VRで示せば直感的に理解できます。実際、住民からも完成形を3Dで見たいという声が多く、今後はこうしたシミュレーションが標準になると感じています」。

VRを活用したシミュレータやメタバースへの展開可能性

同社では、今後もUC-win/Roadを積極的に活用し、シミュレータやメタバースへの展開も視野に入れています。

たとえば、ホーム柵設置後の運転時の見通し確認などが検証できれば安全性の検討も一層リアルになることから、現在進んでいる事業で制作したVRデータを活用し、将来的に鉄道運転シミュレータと連動させる可能性もあるといいます。

「新しい技術は積極的に取り入れていきたいと考えています。デジタルツインの活用により、鉄道工事の安全性や効率性を高めるだけでなく、メタバース空間での展開も検討することで、住民や関係者にわかりやすく情報を伝える手段として、さらに可能性が広がることが期待されます」。

鉄道工事という制約の多い現場において、様々な課題を乗り越えるためのツールとして、今後もUC-win/Roadのさらに幅広い活用が見込まれています。

|

| 完成後のVRイメージ:専門性の高い分野での協議や住民説明会などでVRを活用し、完成イメージを可視化することで関係者間のスムーズな調整に効果を発揮 |

|

| 阪急設計コンサルタント株式会社 都市土木部の皆様 |

|