| 誌上セミナー ●情報化講座 (11) |

監修 :

田中 成典 教授

関西大学

総合情報学部 |

|

|

|

|

●リモートセンシング(Remote Sensing)とは

ある対象物の情報を、直接触れることなく、遠隔から調査する技術のことで、一般的には、人工衛星や航空機を利用します。

リモートセンシングの特徴としては、

|

| ・ |

直接現地に行かなくても観測が可能で、厳しい環境地域や災害が発生した地域の被害状況を知ることができる |

| ・ |

一定周期または、長期の観測が可能で、時間の経過に伴う環境の変化を知ることができる |

| ・ |

広範囲の観測が可能で、一度に広い範囲を観測することにより、各地域における状況の違いを知ることができる |

| ・ |

電磁波を利用するため、陸・海・空域の同時観測が可能で、人の目に見えない情報(温度など)も観測可能である |

|

があげられ、惑星調査や地球環境に関わる研究、身近な生活との関わりなど様々な分野に活かされています。

●リモートセンシングの歴史

1959年、気球学者であるGaspard-Felix Tournachonが世界で初めて、熱気球から航空写真を撮影しました。その後、凧や伝書鳩などが、初期の写真撮影に使用されましたが、あまり有用ではありませんでした。

1903年、ライト兄弟の航空機発明、その後、第一次世界大戦を機に、軍事目的で航空写真撮影が採用されてから、リモートセンシング技術は大きく進歩、普及していきました。米国とソ連の冷戦時代には、謀報目的で衛星写真が収集されるようになり、U2偵察機の開発と共に全盛期を迎えました。

1972年、世界最初の地球観測衛星LANDSAT-1が打ち上げられ、地球に関する膨大な情報を得ることができるようになり、現在も多くのリモートセンシング衛星が運用されています。

近年では、軍事技術の民生利用により、商用でも利用可能となり、現在では、インターネットを通じて、データ配布や画像処理済みのデータ販売が浸透してきており、リモートセンシング技術によるデータ利用が手軽になってきています。

●リモートセンシングの仕組み

リモートセンシングは、プラットホームに搭載したセンサを利用して、対象物が反射、放射した電磁波を観測することにより対象物を観測します。また、観測で取得した情報には、対象物の情報を遠隔から観測するため、誤差が生じますので、補正処理や観測情報を有効な情報とするために、分類処理が必要となってきます。

| 1) |

電磁波と画像表現:

電磁波の放射源には、太陽とレーザがあり、太陽を放射源とする場合、太陽から放射され、地上の対象物に衝突し反射した電磁波をセンサで観測します。夜間や雲が多い場合、観測不能という短所があります。それに対して、レーザを放射源とする場合、レーザから対象物に向け電磁波を放射し、対象物に衝突し、対象物により反射した電磁波を観測します。レーザの場合、夜間の観測も可能です。観測には、複数の波長帯の電磁波を利用し、電磁波の強度を濃度に分けて、対象物の情報を取得、画像表現します。 |

| 2) |

センサ:

センサは、感知する電磁波の種類により、光学センサとマイクロ波センサに大別することができます。光学センサは、太陽が放射する電磁波を感知するセンサで、その中でも、人間が光として感知することができる可視光線を使用した場合、都市、河川の分布など視覚的な情報を得ることができます。また、植物に対する感度が強い近赤外線は、植物分布の観測に利用されますし、人間が熱として感知することができる赤外線は、火山の噴火、都市や森林の火災などの観測に利用されます。マイクロ波センサは、レーザから電磁波を放射し、マイクロ波を観測するセンサです。マイクロ波は、波長が長いため、大気や大気中の物質による影響が小さく、地上の気温、雲量や積雪などの分布や状況の観察に利用されます。 |

| 3) |

プラットフォーム:

センサを搭載する人工衛星や航空機のことです。プラットホームの高度やセンサの観測視野の違いによって、観測できる領域や精度が異なるため、プラットフォームの使い分けが重要となります。

| ・ |

人工衛星:

人工衛星には、極軌道を周回する軌道衛星(地球の自転により観測する位置を変化させ、広い範囲を観測)と赤道上を地球の自転と同じ周期で周回する静止衛星(常に同じ地点を観測)の2つがあります。人工衛星を利用した衛星画像は、非常に高い高度から撮影を行うため、精度は高くありませんが、一度に広範囲を撮影できるため、歪みやゆがみは小さくなります。 |

|

| ・ |

航空機:

衛星を利用した場合より、精度が高く、詳細な情報を取得でき、目的に応じて、縮尺を変えて撮影できたり、撮影時間が制限されないため、撮影チャンスが多いという利点はありますが、一度に撮影できる範囲が制限され、画像の中心からはなれると歪みが大きくなるため画像解析には向いていないともいえます。

|

|

●当社のリモートセンシング活用

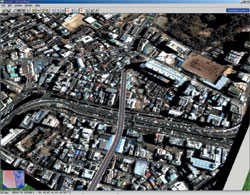

FORUM8では、3次元のバーチャル・リアリティーを簡単なPC操作で作成できるUC-win/Roadにおいて、「衛星写真」や「航空写真」の取り込みに対応しています。UC-win/Roadでは、VR作成における図面と景観の役割を持っています。大規模な3次元空間を作成する際に、ストリートマップ読み込みメニューにおいて「衛星写真」や「航空写真」の貼り付けが行え、よりリアルで精度の高いVR空間を作成できます。

|

|

|

| ▲衛星画像 |

|

▲航空写真 |

|

参考文献: "基礎からわかるGIS"(森北出版(株)) 古田 均・吉川 眞・田中

成典・北川 悦司編著

|

|

| (Up&Coming '08 秋の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|