| New Products |

|

|

●新規価格 |

Ultimate:1,920,000円(SS:288,000円) Ultimate(前川モデル除く):1,230,000円(SS:184,500円)

Ultimate(ケーブル要素除く):1,590,000円(SS:238,500円) Advanced:840,000円(SS:126,000円)

Lite:570,000円(SS:85,500円) Base:369,000円(SS:59,000円) |

●リリース

2016年9月12日

FEM解析 |

|

|

Engineer's Studio® Ver.6では下記項目の機能を追加しました。

- 平板要素に三角形1次要素を追加

- 平板要素の四角形1次要素の改善

- 非線形RC平板要素の引張軟化係数Cの拡張

- 平板要素の高次要素を低次要素に変換する機能

- 節点や要素が所属するグループの編集機能

- 動的解析結果に入力波形を同時表示

- プッシュオーバー解析事例のサンプル追加

|

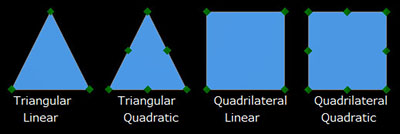

従来は三角形1次要素を利用できなかったため、たとえば複雑な形の領域を自動メッシュ分割するとき、四角形1次要素と三角形1次要素を組み合わせて混在させることができませんでした。今回、三角形1次要素を追加したため、それが可能になりました(図1のTriangular

Linerを参照)。三角形1次要素は、文献[1][2]を参考にした要素です。

- 文献[1] Long Yuqiu, Xu Yin, Generalized conforming triangular membrane element

with vertex rigid rotational freedoms, Finite Elements in Analysis and

Design, Volume 17, Issue 4, 1994, Pages 259-271.

- 文献[2] Soh. A., Long, Z.F. & Cen, S., 1999, A new nine DOF triangular

element for analysis of thick and thin plates. Computers & Structures,

24,408-417.

|

四角形1次要素は文献[3]を参考にした要素に変更しました。これにより要素の性質が向上し、従来よりも質の高い解を得ることができます。新しい三角形1次要素と合わせて、平板要素の種類は以下のようになります(図1、図2)。

・三角形1次要素:3節点要素、形状関数は1次

・三角形2次要素:6節点要素、形状関数は2次

・四角形1次要素:4節点要素、形状関数は1次

・四角形2次要素:8節点要素、形状関数は2次

|

| ▲図1 平板要素の種類 |

- 文献[3] Soh, A., Cen, S., Long, Y. & Long, Zh., 2001, A new twelve DOF

quadrilateral element for analysis of thick and thin plates. Eur. J.Mech.

A/Solids, 20, 299-326.

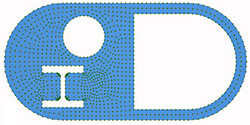

図3は、複雑な形に対して四角形1次要素と三角形1次要素を混在させて自動メッシュ分割した例です。

|

|

| ▲図2 平板要素の作成コマンド3種類 |

▲図3 四角形と三角形の1次要素を混在した

自動メッシュ分割 |

|

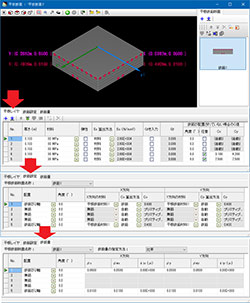

無筋コンクリートを非線形平板要素でモデル化する場合に設定する引張軟化係数Cを2軸方向に個別に設定できるようにしました(Cx、Cy)。また、無筋コンクリートの引張軟化係数Cx、Cyを破壊エネルギーと要素寸法から自動算出する機能を追加しました。これらに伴い、平板断面の入力画面をわかりやすいように改善しました(図4)。

|

| ▲図4 平板断面の入力画面 |

|

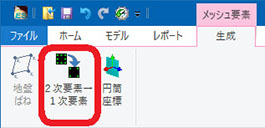

| 高次要素のメッシュ要素(四角形2次要素、三角形2次要素)を選択後に、低次要素(四角形1次要素、三角形1次要素)に変換するコマンド「2次要素→1次要素」を追加しました。中間節点が支点に使用されておらず、また他の要素に所属していない場合に変換可能です(図5)。 |

|

▲図5 高次要素を低次要素に

変換するボタン |

|

節点や要素を複数選択して、それらが所属するグループを変更する「所属グループの編集」コマンドを追加しました(図6)。

|

| ▲図6 所属グループの編集 |

|

動的解析の時刻歴結果を確認するときに入力した地震波形を呼び出すボタンを追加しました。呼び出すと、新しい画面「入力波形表示」が表示されます。波形グラフの中をクリックするとステップが進み、モデルの変形図や断面力図もそのステップに同期されます(図7)。

|

| ▲図7 時刻歴結果に入力波形を表示 |

|

プッシュオーバー解析を行なって地震時保有水平耐力法による照査の事例を作成しました(図8、図9、図10)。

ヘルプ「Engineer's Studio® Help|テクニカルノート|プッシュオーバー解析事例」が解説です。荷重変位曲線を作成する方法がいくつか考えられますのでそれらを比較して考察しています。サンプルデータは下記3種類です。

・Pushover-Rahmen-Case1.es

・Pushover-Rahmen-Case2.es

・Pushover-Rahmen-Case3.es

|

|

▲図8 プッシュオーバー

解析モデル例

|

▲図9 プッシュオーバー

解析の変形図

|

|

| ▲図10 プッシュオーバー解析の荷重変位関係 |

|

| (Up&Coming '16 秋の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|