| �`�R�|�P�D |

��̎��d�A�Փˉd�A�y�����l�����邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�Q�D |

�����h���̈���v�Z�ōs���ƍ����e�������Ă������� |

| �`�R�|�Q�D |

�]�|�ɑ���ƍ��A�����ɑ���ƍ��A�n�Ք��͓x�̏ƍ� �̂R�̏ƍ����s���܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�R�D |

�����h���̕��ތv�Z�ōs���ƍ����e�������Ă������� |

| �`�R�|�R�D |

�c�����y�щ������̂��ꂼ��ŁA�Ȃ����͓x�̌v�Z���s���܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�S�D |

�����h���ōl������Փˉd�́A�h���^�C�v��莩���I�Ɍ��肳���̂ł��傤�� |

| �`�R�|�S�D |

�Փˉd�̓��͕��@�́A���L3�ʂ�̕��@���I���ł��܂��B

(1)�����ݒ�

�@�h���^�C�v�Ǝ�ʂɂ��A�����I�ɐݒ肳��܂��B

(2)�����ݒ�

�@�ԗ��d�ʂ�O��ԗ֊Ԋu���̊e�������ݒ肷�邱�ƂŁA�v�Z����苁�߂܂��B

(3)���ڎw��

�@�d�ړ��͂��܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�T�D |

�����h���̓]�|�ɑ���ƍ��������ɁA�y�����l�����邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�R�|�T�D |

�����h���̎y���́A�]�|�y�ъ����ƍ��ɑ��čl�����邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�U�D |

����f���͓x�ƍ��͂ł��܂��� |

| �`�R�|�U�D |

����f���͓x�ƍ����s�����Ƃ͂ł��܂���B

����́A������ł���u�ԗ��p�h���W���d�l�E������v�ł���f���͓x�ƍ����s���Ă��Ȃ����߂ł��B |

| �@ |

|

�p�R�|�V�D |

�Փˉd��ʂŁu�����ݒ�v��I������Ɖ������͂ł��Ȃ��Ȃ�܂�����肠��܂��� |

| �`�R�|�V�D |

�����ݒ莞�͏������͉�ʂ̌`��^�C�v�Ɩh����ʂ���d���������肵�܂��̂Ŗ�肠��܂���B

�Փˉd�������ݒ肷��ꍇ�́A�h���^�C�v�Ǝ�ʂɂ��A�ȉ��̕\���猈�肵�܂��B

| ��� | �Փˉd�e(KN) |

| �P�X���[�v�^ | �t�����_�^ |

| SC | 34 | 35 |

| SB | 57 | 58 |

| SA | 86 | 88 |

| SS | 135 | 138 |

|

| �@ |

|

�p�R�|�W�D |

�`��^�C�v��ύX���邱�ƂŁA�Փˉd�ւ̉e���͂���܂��� |

| �`�R�|�W�D |

�Փˉd�Z�莞�̉����ʂ���̎Ζʊp�x���́A�`��^�C�v�ɂ�肻�ꂼ��P�X���[�v�^�F10�x�A�t�����_�^�F6�x�Ɛݒ肳��܂��B

���̂��߁A�`��^�C�v�̑I���ɉ����ĎΖʒጸ�W�����ς��܂��̂ŁA�Փˉd�ւ̉e��������܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�X�D |

�����h�����d�͎��i�ǂƂ��Đv���邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�R�|�X�D |

�{�v���O�����ł͎哭�y���̌v�Z���ł��܂���B

���̂��߁A�i�ǂ̎�ړI�ł���R�y���\�����Ƃ��Ă̐v�͂ł��܂���B |

| �@ |

|

�p�R�|�P�O�D |

�����h������̏Փˉd�̍�p�ʒu�́A�ǂ̂悤�Ɍ��肳���̂ł��傤�� |

| �`�R�|�P�O�D |

�Փˉd�̍�p�ʒu�́A�H�ʂ���̍�����1m�ȏ�̖h���ł͘H�ʂ���1m�A1�����̖h���ł͘H�ʂ���ŏ�_�܂ł̍����Ƃ��܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�P�P�D |

�Փˎ��̈��S���̍����������Ă������� |

| �`�R�|�P�P�D |

�u�ԗ��p�h���W���d�l�E����� �v�i����16�N3���j�@P113�`P114�����m�F���������B

������Œn�k�����S�����̗p����Ă��邽�߁A�{�v���O�����ł��n�k���l�������l�Ƃ��Ă��܂��B |

| �@ |

|

�p�R�|�P�Q�D |

�Փˉd�Łu�����ݒ�v���̌v�Z���@�������Ă��������B |

| �`�R�|�P�Q�D |

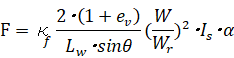

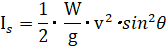

�Փˉd�������ݒ肷��ꍇ�́A�ȉ��̎��ɂ�茈�肵�܂��B

(����)���{���H����u�ԗ��p�h���W���d�l�E������vP111���A

�����ɁA

| F | �F�Փˉd�ikN�j |

| ��f | �F����W���C��f��0.1 |

| Is | �F�Ռ��x�ikJ�j |

| Lw | �F�ԗ��Ԋu�i�O��֊Ԋu�Fm�j |

| W | �F�ԗ��d�ʁikN�j |

| Wr | �F��֎��d�ʁikN�j |

| g | �F�d�͉����x�im/s2�j �Cg��9.8 |

| v | �F�Փˑ��x�im/s�j |

| ev | �F�ԗ��̔����W���Cev��0.2 |

| a | �F�Ζʒጸ�W���Ca��Kt2�Eb��1.0 |

| Kt | �F���_�ጸ�W���CKt��sin2a |

| �� | �F�ԗ��Ζʋ삯�オ��p�x�i�x�j�C����tan-1(sin�Ɓ^tan��) |

| �� | �F�����ʂ���̎Ζʊp�x�i�x�j�C�����P�X���[�v�^10�x�A�t�����_�^6�x |

| b | �F�����W���C�����P�X���[�v�^1.7�A�t�����_�^1.1 |

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�R�D |

�v�Z�̒P�ʂ�SI�P�ʂƂȂ��Ă��܂����̑Ή���? |

| �`�R�|�P�R�D |

�A����An�a�ԘA����́A�S�Ă̍T���ǂ̕nj��y�ѕǂ̊Ԋu����v���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�܂��B

��v���Ȃ��ꍇ�́u���[�Œ��v�ȊO�͑I���ł��܂���B

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�S�D |

���͂̉d�|��R�Ŋ����ƍ��Ɂu�ܑ��E�n�Ղɂ���R�͍l���v������܂����A��ʓI�ɂǂ̒��x�̐�����R�͂������߂�̂ł��傤�� |

| �`�R�|�P�S�D |

�u�ԗ��p�h���W���d�l�E�����(H16)�v��P144�ɂ͐�����R�͂Ƃ��Ĉ�ʓI�ȃA�X�t�@���g�ܑ��Ƃ���9.8kN/m�ƋL�ڂ���Ă��܂��B

����̏����������čŏI�I�ɂ͐v�l�̂����f�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�T�D |

��R��ʂŁu�y���̗L�����v�������l��0.5�ƂȂ��Ă���܂����A�o�T�����͂���܂��� |

| �`�R�|�P�T�D |

���H�y�H�@�i�ǍH�w�jP114���Q�l��0.5��ݒ肵�Ă���܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�U�D |

�����h���̉������̏ƍ��f�ʂ͂ǂ̕����̏ƍ��f�ʂƂȂ�̂ł��傤�� |

| �`�R�|�P�U�D |

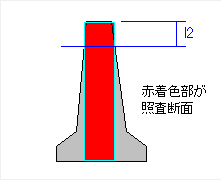

�u���ށv�|�u�ƍ��ʒu�v�̉�ʂ��������������B

l2�œ��͂��ꂽ�ʒu�̒f�ʕ���1�ӁA����1�ӂ���̂̍����Ƃ����f�ʂŏƍ����s���܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�V�D |

�ۍ|�Ƃ��Ĕz���邱�Ƃ͉\�ł��傤�� |

| �`�R�|�P�V�D |

�\�ł��B

��l�|�v�Z�p�ݒ�l�̓S�^�u�őI�����������Ă���S�̎�ނ̓S�؎�ʂ��u���ʊۍ|�v�ɕύX�����������ƂŔz�؉�ʂɂĊۍ|�Ƃ��ē��͂��邱�Ƃ��ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�W�D |

�z�ؓ��͂ł͑O�ʁA�w�ʂ̗����ɓS�������Ă���̂� �v�Z����ƓS���g���Ă��Ȃ��B |

| �`�R�|�P�W�D |

�u�z�v��ʂ́u�P�S�E���S�̎w��v�̐ݒ�����m�F���������B

�����z�̐ݒ莞�ɂ����܂��Ă��A��L�ݒ�ŒP�S��ݒ肵�Ă���ꍇ�́A�f�ʌv�Z�ł͈������̓S�݂̂��g�p���Čv�Z���܂��B�����̔z��p���Čv�Z����ɂ́A�u���S�v��I�����Ă��������B

���A�P�S�C���S�́A�ȉ��̈����Ƃ��Ă��܂��B

�E�P�S�E�E�E�������̓S�̂ݍl�����Čv�Z���܂��B

�E���S�E�E�E�������C���k���̗����̓S���l�����Čv�Z���܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�P�X�D |

�]�|�̏ƍ��Ŏy�����l���ł��܂����A��ʓI�Ɏy���͍l���ł��Ȃ��ƕ��������Ƃ�����܂��B

�v�v�Z��A�y����]�|�ƍ��ōl�����鎖�ɖ��͖����̂ł��傤���B |

| �`�R�|�P�X�D |

�u�ԗ��p�h���W���d�l�E������vp.113���ł́A�]�|�̏ƍ��ɑ���y���ɂ���R���[�����g�ɂ��Ă̋L�ڂ�����A�l�����鎖�ɖ��͂���܂���B

���A�]�|�̏ƍ��Ŏy�����l���ł��Ȃ��̂́A�ΐS�ʂɂ��ƍ����@�̏ꍇ�ƂȂ�܂��B

�]�|�ɑ���ƍ��Ƃ��ẮA��ʓI�ɂ͈��S���ƕΐS�ʂɂ��Q�ʂ�̍l����������A��L�d�l�ł͈��S���ɂ��ƍ��ł��邽�߁A�y�����l�����鎖�ɖ��͂���܂���B

��ʂɎy���͊O�͂Ƃ��č�p������̂ł͂Ȃ��A�y�������҂���n�Ղɋ�̂��ψʂ����ꍇ�ɔ�������n�Ղ̒�R�͂̏���l�ƍl���܂��B

�y���͏�ɍ�p���Ă�����̂ł͂���܂���̂ŁA�O�͂Ƃ��čl�����鎖�͂ł��܂���B

�ΐS�ʂɂ��ƍ��́A�S�Ă̍�p�O�͂��l�����������œ]�|������ł��邩�肵�܂��B

�y���́A���ۂɓ]�|���n�߂���ɏ��߂č�p����d�i�̍ő�l�j�̂��߁A�ΐS�ʂ̏ƍ��ɂ����Ă͍l�����ׂ��ł͂���܂���B

���S���ɂ��ƍ��̏ꍇ�Ɏy�����l���ł���̂́A��R�͂ƍ�p�͂��r���邱�Ƃɂ��s���邽�߂ł��B

�ŏI�I�ɓ]�|���Ȃ�����������悢�̂ŁA�ő�l�ł���y����p���邱�Ƃ��ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�Q�O�D |

�����h���ōޗ��|��̂ŃR���N���[�g�̐v����x��ck���w�肵���l�Ōv�Z���s������ |

| �`�R�|�Q�O�D |

���L���@�ɂ��A��ck��lj����Ă��Ή����������B

(1)�u��l�v���j���[�́u�v�Z�p�ݒ�l�v��ʂ��J���܂��B

(2)����ʂ́u�R���N���[�g�v�̍��ڂɂ����āA�u�S�ؓK�p���v�̉E���ɂ���A�C�R�����N���b�N���A�u�ޗ��f�[�^�̕ҏW�v��ʂ��J���܂��B

(3)�u�ޗ��f�[�^�̕ҏW�v��ʂŁu�V�K�ޗ��lj��v�{�^���������A�u�ޗ��f�[�^�̒lj��v�Łu��ck���w�肵�����l�v����͂��Ă��������B

(4)�u�ޗ��f�[�^�̒lj��v�y�сu�ޗ��f�[�^�̕ҏW�v�̊e��ʂŊm�肵�܂��B

(5)�u�v�Z�p�ݒ�l�v��ʂ́u�R���N���[�g�v�Ɏw�肳�ꂽ�l���lj�����Ă��܂��̂ŁA�e��l���m�F�A�ҏW���܂��B

(6)�u�ޗ��v�|�u��́v��ʂ̑I�����Ɏw�肳�ꂽ�l���lj�����Ă���̂ŁA�����I�����܂��B

|

| �@ |

|

�p�R�|�Q�P�D |

�����h���Łu�ޗ��v�|�u��́v�́u�f�ʌW���v�Ƃ͉��ł��傤�� |

| �`�R�|�Q�P�D |

���ސv���̋Ȃ����[�����g�Z�o���ɏՓˉd�ɏ悶��W���ł��B

�c�����C���������Ɏw�肵�܂��B

�f�t�H���g�ł́u�i�Ёj���{���H����A�ԗ��p�h���W���d�l�E������i�����P�U�N�R���j�v�ɋL�ڂ�

�c�����f�ʌW��= 0.5

�������f�ʌW��= 0.25

��ݒ肵�Ă���܂��B

|

|

�@ |

|

�p�R�|�Q�Q�D |

�ƍ��ʒu�̏����l�Ƃ��ďc����L1��0.18m�A������L2��0.1m�����͂���Ă��܂����A������͂���̂ł��傤���B |

| �`�R�|�Q�Q�D |

���m�Ȋ�͂������܂��A�ԗ��p�h���W���d�l�E������i����16�N3���jP.152�`153�ł́A���̂悤�ɋL�ڂ���Ă���A������Q�l�Ƃ��Ă��܂��B

�c�����E�E�E�O�ʌ��z���ς��ʒu

�������E�E�E�V�[���10cm������

|

|

�@ |

|

�p�R�|�Q�R�D |

�y���̕ǖʖ��C�p�ڎw�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�R�|�Q�R�D |

�\�ł��B

�u�d�v�|�u�y���v��ʂ̓�������^�u�Łu�ǖʖ��C�p��(�x)�v���u���ڎw��v��I�����Ēl����͂��ĉ������B

|

|

�@ |

|

�p�R�|�Q�S�D |

�����h���̕��ސv�ł́A�c�E���̒f�ʂ͂ǂ̂悤�Ƀ��f�������Ă��܂����H |

| �`�R�|�Q�S�D |

��������Ȃ����[�����g����p�����`RC�f�ʂƂ��Ĉ����܂��B�c�����́u�w��ƍ��ʒu�̒f�ʕ��~���s1m�v�A�������́u�V�[����w��ʒu�̒f�ʕ��~�S���v���Ώۂł��B

|