�p�Q�|�P�D |

�u�l�����|���ސv�v��ʂ́u���ʁv�|�u�lj��[�̌W�����g�p���鍂���̊����v

�͂ǂ̗l�Ȓl����͂�����X�����̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�P�D |

�u�lj��[�̌W�����g�p���鍂���̊����v�́A�A����Ƃ��Ă̌v�Z���s���ꍇ�ɁA�Ȃ����[�����g�Z�o�ɕK�v�ƂȂ鍀�ڂƂȂ�܂��B

�Ȃ����[�����g�́u�y���i�ǁE�ΐς̐v�Ɖ��(���㗝�H)�vP.�P�W�O���Q�l�Ɉȉ��̂悤�Ɍv�Z���Ă��܂��B

Mx �� �}(px�EL^2)/K

�����ɁA

�@�@�@�@Mx�F�Ȃ����[�����g

�@�@�@�@px�F�C�ӂ̍����ɂ�����d���x

�@�@�@�@L �F�G�ǂ̒��S�Ԋu

�@�@�@�@K �F�W��

�܂��AK�̒l�͈ȉ��̋L�ڂ�����Ă���܂��B

�@�lj��[�t�߁@�@�@�FK���P�Q

�@�lj��[�t�߈ȍ��@�FK���P�O

�������Ȃ���A���̊����܂ł͋L�ڂ���Ă��Ȃ����߁A

�u���H�y�H�\�����̐v�v�Z��i�R�C���j�vP.305�ɋL�ڂ���Ă���܂��A

�u�i�ǓV�[����A0.9���̈ʒu�̉d���x���g�p����v

���Q�l�ɁA�ǂ̉��[����Ǎ��^10��K=12�A����ȍ���K=10�Ƃ��Čv�Z����悤�����ݒ肵�Ă��܂��B

�@

���₢���킹�̓��͍��ڂ́A���̌W�����g�p���鍂���̊��������R�ɕύX���邱�Ƃ��ł�����̂ƂȂ�܂��B

�܂��A��L�l�����̏ڍׂɂ��܂��ẮA

�w���v�u�v�Z���_�y�яƍ��̕��@�v�|�u�G�ǂ̐v�v�|�u�G�ǂ̒f�ʗ͂̏W�v(�S��)�v�ɂ���܂��A(2)�A����Ƃ��Ă̌v�Z���������������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�D |

�z���s�����ɂ��ւ�炸���L���b�Z�[�W���\������܂��B

�u�G�ǂ̈������ɓS���z�u����Ă��܂���B�v |

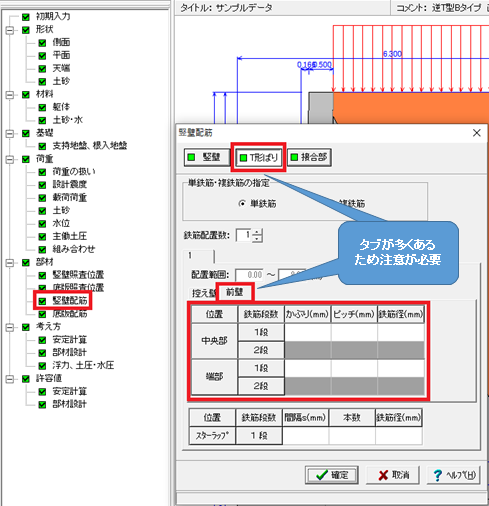

| �`�Q�|�Q�D |

�T���ǒf�ʏƍ����ɕ��̃��[�����g���������Ă���ꍇ�A�O�Ǖ��ւ̔z���K�v�ƂȂ�܂��B

�u���ށv�|�u�G�ǔz�v��ʁ|�u�s�`��v�|�u�O�ǁv�ɂĔz���s���Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�R�D |

�T���ǂ̐v�̒f�ʌv�Z���ʂɕ\������Ă���u�S�ؗʁv�Ɓu���Ԃ�v���A���͂����l�ƈقȂ�܂� |

| �`�Q�|�R�D |

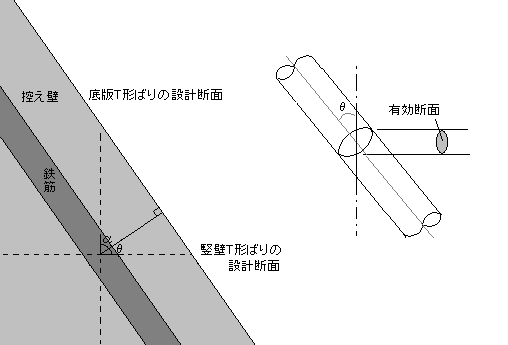

T�^��̍T���ǗL���S�ؗ�As�f�y�эT���ǓS���Ԃ�C�f�́A�T���ǂ������ʂƂȂ��p�x�����A�����ʂƂȂ��p�x���ƂƂ����ꍇ�ɁA���L�̌v�Z���ɂčT���ǓS�̊p�x���l�����Čv�Z���s���܂��B

��T�^��̍T���ǗL���S�ؗ�As�f

�G�� �F As�f��As�Esin��

��� �F As�f��As�Esin��

��T�^��̍T���ǓS���Ԃ�C�f

�G�� �F C�f��C�^sin��

��� �F C�f��C�^sin��

|

| �@ |

|

�p�Q�|�S�D |

�y�H�w�jP185�ɋL�ڂ���Ă���A�����Ɣŕt�����̋Ȃ����[�����gM3���G�ǂ����̋Ȃ����[�����gM1�����傫���Ȃ�ꍇ(M3>M1)�́A�����Ɣł̐v�ŗp����Ȃ����[�����g�͂��ĕǂ����̋Ȃ����[�����g��p����Ƃ���܂��B

�i�ǂ̐v�v���O�����ł͂��̍l�������̗p���邩�I�����邱�Ƃ��ł��܂����A�T���ǎ��i�ǂ̐v�v�Z�ł͂��̑I�����s���܂���B

�l���ł��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�S�D |

�y�H�w�jP185�ɋL�ڂ̂����Ɣł̃��[�����g�̈����́A�Ў������Ƃ��Čv�Z����ꍇ�̖������������邽�߂̂��̂ł��B

�{�v���O�����ł��Ў������ƍ��͉\�ł����A�ʏ�A�t�����ʒu�͘A�����Ƃ��Čv�Z���s���܂��̂ŁA���̍l������K�p���邱�Ƃ͂ł��܂���B |

| �@ |

|

�p�Q�|�T�D |

�G�ǂ₩���Ɣł�Ў������Ƃ��ďƍ����邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�T�D |

�\�ł��B���L�̏ƍ��ʒu�ݒ���s���Ă��������B

�G�ǁE�E�E�G�Ǐƍ��ʒu��ʂŁu�ƍ��ʒu2�v��ݒ�B

�����ƔŁE�E�E��ŏƍ��ʒu��ʂŁu�����Ɣ�2�v��ݒ�B |

| �@ |

|

�p�Q�|�U�D |

�����̉��͌v�Z���Łu�i�Q�l�j�v�Ƃ���܂����A�o�T�ƎQ�l�̈Ӗ����������������� |

| �`�Q�|�U�D |

���⍇���̎Q�l���́A���L�̊�����Q�l�ɂ��Ă��܂��B

�E�y�n���ǎ��ƕW���v�}�ʏW�u�i�ǍH�v���p�̎�����i����11�N3���j

������ɋL�ڂ̎Q�l���͍�p�͂Ɠ��͂��ނ荇���悤�ɓ����ꂽ�v�Z���ł��B

�v���O���������ł͗l�X�Ȍ`��ɑΉ��ł���悤�Ɏ����v�Z�ŋ��߂Ă��܂����A�����l�����ƂȂ�܂��B

�������A�v���O�����ł͎Q�l���ڗp���Ă���킯�ł͂���܂���ׁA�v�Z���ɂ����Ă͎Q�l�p�Ƃ��ď�L�v�Z����\�����Ă��܂��B

��`���̓��������A���ۂ̌v�Z���e�̏ڍׂɂ��ẮA�w���v�́u�v�Z���_�y�яƍ��̕��@�v�|�u�f�ʌv�Z�v�|�u���e���͓x�@�v�|�u�Ȃ����͓x�v�Z�v�����Q�Ƃ��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�V�D |

��b�`�����Y�v�Z�Ƃ��āA���̏�Ԃł����Ɣł̐v���������̂ł����A�A����Ƃ��Ă̌v�Z���o���܂���B

�Y��b�̏ꍇ�͘A����Ƃ��ẮA�v�Z�͍s��Ȃ��̂ł��傤���B |

| �`�Q�|�V�D |

���ڊ�b�̏ꍇ�A�����Ɣł̐v�́A�����ƔłƍT���ǂƂŎx����ꂽ�X�p����A���łƂ��Ă݂Ȃ��Đv���܂����A�Y��b�̏ꍇ�́A�Y����̔��͂��W���d�Ƃ��č�p���邽�ߘA����Ƃ��Ă̐v���s�����Ƃ��ł��܂���B

����́A�A����Ƃ��Ă̐v�ł́A�����z�d���ډׂ���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ��Ă��邽�߁A�Y��b�̏ꍇ�ɂ͑Ή��ł��Ȃ����߂ł��B

���̂��߁A�����ƔłƍT���ǂƂŎx����ꂽ�X�p���ł́A�ʓr���������������K�v���������܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�W�D |

�G�ǂƓ��l�ɁA�����ƔłƍT���ǂ�T�����ʼn�͂��邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�W�D |

�����ƔłƍT���ǂ�T�����̏ƍ����s���ꍇ�́A�u�������͉�ʁ|�l�����|�ƍ��̗L���v�|�u��ŁFT�`��v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B

���AT�^���̒�ł̐v�́A��ʓI�Ȑv�ᓙ�ł͍l�����Ă���܂��߁A�T���ǎ��i�ǂ̐v�v�Z�ɂ����܂��Ă�������Ԃł͏ƍ����Ȃ��ݒ�Ƃ��Ă���܂��B

�ƍ�����ꍇ�ɂ����܂��ẮA�ŏI�I�ɂ͐v�҂̔��f�Őݒ肵�Ă��������܂��悤���肢�������܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�X�D |

�G�ǂ₩���Ɣł̏ƍ��ŘA����Ƃ��Čv�Z����ꍇ�́A�S���Ōv�Z����̂ł��傤���B����Ƃ��P�ʕ��Ōv�Z����̂ł��傤���B |

| �`�Q�|�X�D |

�A����̌v�Z�́A�S�ĒP�ʕ��ŏƍ����s���܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�O�D |

�ڍ����̏ƍ��ɂ�����ΏۓS�́A�u�T���NJԊu�̓����S�v�Ɓu�T����1���ɂ����闼�ʁv�̂ǂ�����l������̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�O�D |

�u�T����1���ɂ����闼�ʁv���l�����ďƍ����s���܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�P�D |

�ˋN�̖��،v�Z���s�����Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�P�D |

�\�ł��B

�u�ޗ��v�|�u��́v��ʂ̒f�ʌv�Z���̈����ŁA�u���v��I�����Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�Q�D |

T�`�茟�����́A�������ƒ[���̗L������ύX���邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�Q�D |

�\�ł��B

�G��(���)�ƍ��ʒu��ʂ̕��S���A�L�����Őݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�R�D |

�G�ǂ₩���Ɣł̍T���ǂ̖�����Ԃ́A�Ў������ł̏ƍ��ƂȂ�̂ł��傤���B

�܂��T���ǂ̗L��͈͂�T���ǂ͂ǂ̂悤�ɐv����̂ł��傤���B |

| �`�Q�|�P�R�D |

�G�ǂ̍T���ǂ����������A�����Ɣł̍T���ǂ���������͕Ў������Ƃ��Đv���܂��B

�܂��G��(�����Ɣ�)�ƍT���ǂƂŎx����ꂽ�X�p���ɂ��ẮA�A���łƂ݂Ȃ��Đv���܂��B

�T���ǂ̐v�ɂ��ẮA�G��(�����Ɣ�)�ƍT���ǂŌ`�������T�`��Ƃ��ĕ��z�����l�����ďƍ����s���܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�S�D |

�T���ǂ̕K�v�S�ؗʂ��AT�`�f�ʂɂ�����R���N���[�g�̑S���k���͓x���G�ǂ̌����̒��S�ɍ�p������̂Ɖ��肵�����@�ŎZ�o���邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�S�D |

�\�ł��B

�u�l�����v�|�u���ސv�v��ʂ́u���ʁv�|�u�T���ǂ̕K�v�S�ؗʎZ�o���@�v�Łu�ȈՎ��v��ݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�T�D |

�T���ǂ̗L�����́A�ƍ��ʒu�ɂ�����炸��ɑS���ɑ��ď���������Ă��܂����A�ƍ��ʒu����͈̔͂ɑ��ď���������悤�ɂł��܂��� |

| �`�Q�|�P�T�D |

�\�ł��B

�u�������́v��ʂ́u�l�����v�|�u�T���ǗL�����������v�Łu�ƍ��ʒu����̍����v��ݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�U�D |

���s�������̍T���ǂ̃X�p�����́A�ǂ̂悤�Ȓl�ŏ����ݒ肳���̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�U�D |

�X�p�����̏������́A�S�Ă̍T���Ljʒu���ɊԊu�Ƃ��̗��[�̕nj��̑��v���Z�o���A���̍ő�l��ݒ肵�܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�V�D |

�G�ǂs�`�͂�̃X�^�[���b�v�͂ǂ̂悤�ɓ��͂���悢�ł��� |

| �`�Q�|�P�V�D |

�����Ƃ��ē��͂��Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�W�D |

�u���e�l�|���ސv�v��ʂɃ�sna�̓��͂�����܂����A�v�Z�ߒ��łǂ����e�����Ă���̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�W�D |

��sna�i�S�̋��e���k���͓x�j�́A�S���k�ƂȂ����ꍇ�̏ƍ��ɗp�����܂��B

���̂��߁A�ƍ��f�ʂ��S���k�ƂȂ�Ȃ��ꍇ�ɂ͎g�p���܂���B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�X�D |

�G�njX�Ύ��ɁA�f�ʏƍ��ŗp����S�ؗʂɌX�Ίp�x���l�����邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�X�D |

�\�ł��B

�u�l�����v�|�u���ސv�v�|�u�I�v�V�����v�́u�S�ؗʎZ�o���̒G�njX�v�Őݒ肵�Ă��������B

�܂����̍ۂ̌X�Ίp�x�ɂ́A�G�ǑO���ƌ㑤�̕��ϊp�x��p���邩�A���ꂼ��̔z�ؑ��̊p�x��p���邩��I�����邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�O�D |

����f���͓x�̏ƍ��ŁA�v�Z�l�����e�l��a1�����Ă��Ȃ��̂ɍŏI���肪OK�ƂȂ��Ă��܂� |

| �`�Q�|�Q�O�D |

�ʏ킹��f���͓x�ƍ��ł̓�a1�ƌv�Z�l�т̔�r���s�Ȃ��܂����A�X�^�[���b�v(�ѓS��)�����͂���Ă���ꍇ�́A�с���a1�ƂȂ����P�[�X�ɂ����āA�K�v�ȃX�^�[���b�v�f�ʐ�Aw�i�K�v�ʁj���v�Z���A���L�̔�����s���܂��B

�EAw���g�p��As ���� ��a2�E�E�EOK����

�EAw���g�p��As ���� ��a2�E�E�ENG���� |

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�P�D |

�G�ǐv�Œ����ނ̍ŏ��S�ؗʂ��ƍ����邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�Q�P�D |

�\�ł��B

�l�����|���ސv��ʂ̋��e���͓x�^�u�Łu�G�ǂ̒����ނƂ��Ă̍ŏ��S�ؗʏƍ��v���u�ƍ�����v�Ƃ��Ă��������B

�Ȃ��A�G�ǐv�^�u�́u�f�ʌv�Z���̎��͍l���v���u�l������v�y�ы��e���͓x�^�u�́u�ŏ��S�ؗʂ̏ƍ��v���u�ƍ�����v�̏ꍇ�ɑI�����\�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�Q�D |

�s�^��f�ʂ̗L�����̎Z�o���@�������Ă��������B |

| �`�Q�|�Q�Q�D |

T�`�f�ʂ̗L����Be�͈ȉ��̂悤�ɎZ�o���Ă��܂��B

�L����be �� b0+2��

�� �� h/8+bs

�����ŁA

b0�F�T���ǂ̌���

�ɁF�Б��L����

h �F�T���Ǎ���

bs�F�n���`���@

|

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�R�D |

�l�����\���ސv�̋��ʂŁA�T���ǂŎx������Ă���G�ǁA��ł̐v���@�Łu���[�Œ��v�ȊO���I���ł��Ȃ� |

| �`�Q�|�Q�R�D |

�A����An�a�ԘA����́A�S�Ă̍T���ǂ̕nj��y�ѕǂ̊Ԋu����v���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�܂��B

��v���Ȃ��ꍇ�́u���[�Œ��v�ȊO�͑I���ł��܂���B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�S�D |

�n���`���܂f�ʌ`�����͂��Ă��邪�A���ސv���Ƀn���`���l�����Ȃ����@ |

| �`�Q�|�Q�S�D |

�`��|���ʁ|�n���`�ɂăn���`��ݒ肵�܂��ƁA�u�l�����v�|�u���ސv�v��ʂŁw�n���`�͈̔́x��ݒ�ł���悤�ɂȂ�܂��B������Łu�l�����Ȃ��v��I�����Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�T�D |

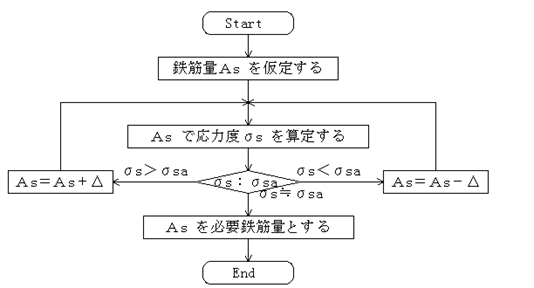

�K�v�S�ؗʂ����s�v�Z�ŋ��߂�ꍇ�̌v�Z���@�������Ă������� |

| �`�Q�|�Q�T�D |

�ȉ��̃t���[�ɉ����Ď��s�v�Z���s���܂��B

|