| �@�Q�D���e���͓x�@ |

�p�Q�|�P�D |

�˂���萔�i���f�U�C���f�[�^�u�b�N�Ɍf�ڂ���Ă���l�ƈ�v���Ȃ� |

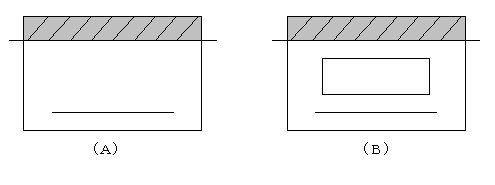

| �`�Q�|�P�D |

��`�̂˂���萔�i�̓f�U�C���u�b�N�Ɠ������ɂČv�Z�����Ă���܂��B

�i��ab^3(16/3-3.36b/a(1-b^4/(12a^4)))

������

�@2a=���Ӓ�

�@2b=�Z�Ӓ�

�Ⴆ��1m�~0.5m�̋�`�ł���@a=0.5�C�@b=0.25�ƂȂ�AJ=0.02861(m4)�ƂȂ�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�D |

�Y�f�@�ۃV�[�g�̃V�[�g�������ɃV�[�g�ɍ�p���Ă���������͂��m�F������@�́H |

| �`�Q�|�Q�D |

�u�V�[�g�������ɃV�[�g�ɍ�p���Ă���������́v�̒l�́A���݂ǂ��ɂ��o�͂��Ă���܂���B

�Ȃ��A�V�[�g�����̏ꍇ�́A�����j��Ђ��݂���v�Z�ɂ�苁�܂�܂��̂ŁA�ȒP�Ȍv�Z��(��cf=L�E��cf/tcf�En)�ň������͓x�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B

L �F�Y�f�V�[�g�̒蒅��(mm)

��cf �F���e���ϕt�����͓x

tcf �F�Y�f�V�[�g�̐v��(mm/��)

n �F�Y�f�V�[�g�̓\�t���� |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�D |

���e�Y�������v�Z������@�́H |

| �`�Q�|�R�D |

�u���e�Y�����̌v�Z�v�ɂ͑Ή����Ă���܂��A�{���i�̌v�Z����(M-�ӋȐ�)�������p�����A�ȉ��̂悤�Ɏ�v�Z����邱�ƂŊȒP�ɎZ�o�\�ł��B

��a =��a x ��y0

��a�� 1 + ( ��u -��y0 ) / ( �� x ��y0 )

��a �F���e�Y�����i�ȗ��ɂ��j

��a �F���e�ȗ�

��y0 �F�~���ȗ�

��u �F�I�Njȗ�

�� �F���S�W���ŁA�f�ʍ쐬���Ɏw�肵���Ȃ��v�Z�p������ƃ��f���ݒ�i�f�ʌv�Z�p�j�ɉ����ĉ��\�̂悤�ɐݒ肳��܂��B

�����S�W����

�u��ʂ̋��v�̏ꍇ�F

�`��̋� �a��̋�

����-V�i�^�C�vI�j 2.4 3.0

JH��W�i�^�C�vI�j 2.4 3.0

����-V�i�^�C�vII�j 1.2 1.5

JH��W�i�^�C�vII�j 1.2 1.5

����-III�CIV 1.0 1.0

����-V�iH14�|�����r�j1.0 1.0

�u�Ɛk���v�̏ꍇ�F

�`��̋� �a��̋�

����-V�i�^�C�vI�j 4.8 6.0

JH��W�i�^�C�vI�j 4.8 6.0

����-V�i�^�C�vII�j 2.4 3.0

JH��W�i�^�C�vII�j 2.4 3.0

����-III�CIV 1.0 1.0

����-V�iH14�|�����r�j 1.0 1.0 |

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�D |

��max=S/(bjd)�Ŏg����uj�v�̎Z�o����m�肽�� |

| �`�Q�|�S�D |

��max���r�^b�Ej�Ed�@�Ōv�Z�����ꍇ�́@j�@�̌v�Z�Ɋւ��ẮA�{���i�I�����C���w���v�ɋL�q����Ă���悤�Ɂu���̗͂L���ɊW�Ȃ����Ȃ����̈��k���́A�������͂̍�p�ʒu���Z�o�v�����߂��Ă��܂��B

���ׂ̈ɁA�����Z�o���Ă���v�Z�́A�{���i�̉��͓x�v�Z���g�p���Ă��܂��B

���́u���͓x�v�Z�v��@�́A�R���N���[�g�f�ʂ���`�Ɖ~�`�̃u���b�N�ŕ\�����A�S�͒i���~��ɔz�u����Ă�����̂̑g�����Ƃ��ĕ\�����āA�e�v�f�̉��͓x��ϕ����A���́A�Ȃ����[�����g���v�Z���܂��B�����Ă�������p�f�ʗ͂Ɣ�r���邱�ƂōŏI�̒������ʒu�����߂�Ƃ��������v�Z���s�Ȃ��Ă��܂��B

�v�Z�ߒ��ɕt���܂��ẮA�{���i�̃I�����C���w���v-�v�Z���_�y�яƍ����@-�v�Z���y�юZ�o�̍l����-�Ȃ����͂ɂ�鉞�͓x�ł��������Ă��܂��Ƃ���ł��B

�܂��A�{���i�̋��e���͓x�@�ɂ�����u���͓x�̌��Z���v(�e�L�X�g�o�́F���e���͓x�@-�ƍ����ʂ̏ڍo�͐ݒ�)�ɂāA���͓x�v�Z���ʂ����Z���邱�Ƃ��ł��܂��B

���͓x�̎����v�Z���e����сA�����v�Z�̉ߒ����o�͂���Ɩc��ȗʂƂȂ�܂����߁A�����v�Z���e���̒͂��e�͂������������Ƒ����܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�D |

�����X�̉��͓x�|�Ђ��Ȑ��Ɋւ��鉡�S����Ah=0�̏ꍇ��Edes�̈��� |

| �`�Q�|�T�D |

�{���i�̌v�Z�ł́AAh=0���ɂ́AEdes�̒l����̒l�Ƃ��ĎZ�o���Ă���܂��B

�����A�u���S�����l�����Ȃ��v���f���Ɠ����悤�Ɏ�舵���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�U�D |

���~���Ȃ����[�����g�Z�o�Łu�����ɐϕ��v�Ƃ��邪��̓I�ɂǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă邩 |

| �`�Q�|�U�D |

�Q���Ȑ��i���Q���̑������j�ŕ\����鉞�͋Ȗʂƒf�ʂň͂܂��̐ς𗣎U�I�ɋߎ����邱�ƂȂ���ϕ����ڋ��߁A������v���O�����Ŏg�p���Ă���v�Ƃ����Ӗ��ł��B

�܂��A�R���N���[�g���k���͂̍�p�_�ʒu��

e �� �l�^�m

�������A

�l�F���������爳�k���̉��͋Ȗʂɂ��āA�����̐ςƋ������悶�ĉ�͓I�ɐϕ����������Z�o

�m�F���������爳�k���̉��͋Ȗʂɂ��āA�����̐ς���͓I�ɐϕ����������Z�o

�Ƃ��Ă��܂��B

�Ȃ��A��̓I�Ȏ������ɂ��Ă͑̌n�I�ɐ����������̂��������܂���̂Œ��邱�Ƃ��ł��܂���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�V�D |

�S�A�|�APC�|�ށA�O�P�[�u���ł͖ʊO�v�Z���A���z���̓��͂��K�v�Ƃ��邪�A���̕��z���͌v�Z��ǂ̂悤�Ȏ�舵���ƂȂ��Ă��邩�H |

| �`�Q�|�V�D |

���̃f�[�^�͖ʊO�����̌v�Z�̂Ƃ����߂ėL���ɂȂ�f�[�^�ŁA���͂��ꂽ�l��p���č��E�̔z�̍L������`���Ă��܂��B���Ȃ킿�A���z����L�̂Ƃ��A�����̑Ώ̎����獶�E�ւ��ꂼ��L/2�������ꂽ2�_�̊Ԃɍ|�ޗ�As�i�܂���Ap�j�������z���Ă���Ɖ��肵�Čv�Z���s���܂��B�ʓ������̌v�Z�ŗp�����鑤�ʓS�̂悤�ȃC���[�W�ɂȂ�܂��B���̃f�[�^�͖ʓ������̌v�Z�ł͎g�p����܂���B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�W�D |

�u���H���̑ϐk�v�Ɋւ��鎑���vP.2-67�̐}�ɏ�������M-�ӋȐ����v�Z����ɂ́H |

| �`�Q�|�W�D |

�u���H���̑ϐk�v�Ɋւ��鎑���v��M-�Ӑ}�ł́APC�|�ނ̏����f�ʗ͏�Ԃ��l�����Ă���A�܂��A�Ȑ���You��Yol�ڌ��сA�Ȑ��̌��_��ʉ߂��Ă���܂���B���̏�Ԃ́A���H���������ł�M-�ӋȐ��ƈقȂ��Ă��܂�(���H���ł͌��_���Ƃ���܂�)�B

�����A�u���H���̑ϐk�v�Ɋւ��鎑���v��M-�ӋȐ��͌���́uRC�f�ʌv�Z�v��M-�ӋȐ��ƈقȂ��Ă��܂��B

�܂��A�~�������Ɋւ��Ă������ł́A�����̃��[�����g�ō~���������Z�o���Ă��̑傫������p����悤�ɋL�q����Ă���̂ł��������ӂ��K�v�ƂȂ�܂��B

�uRC�f�ʌv�Z�v��p���u���H���̑ϐk�v�Ɋւ��鎑���v�ɏ�������M-�ӋȐ��֘A�̃��f�������s���ɂ́A�uPC�|�ނ̏����f�ʗ͏�Ԃ��l�������Ȑ����_�v��ʃP�[�X�ŎZ�o������A��v�Z�ɂĂ��̎��̃��[�����g���Z�o���A����Ƃ͈قȂ�ʃP�[�X�ɂă��f�������ꂽ���M-�ӋȐ������q�l�����g�Ő�Ɍv�Z�������_�����ړ����Ē����K�v���������܂��B

�Ȃ��A���А��i�uUC-Bridge�v�������p�����ƁA�u���H���̑ϐk�v�Ɋւ��鎑���v�ɏ�������M-�ӋȐ����v�Z���邱�Ƃ��ł��܂��̂ł�����̂����p�������ߒv���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�X�D |

�I�ǃ��[�����g���Z�o���u�I�ǃ��[�����g�v�Z�E���͂��K�p�͈͊O�ł��v�Ƃ̃��b�Z�[�W�́A�ǂ̂悤�ȏ�Ԃł��傤���B�i���͈͂�����ő傫���j |

| �`�Q�|�X�D |

�I�NjȂ����[�����gMu�̎Z�o�ł́A�f�ʈ��k���ŃR���N���[�g�̏I�ǂЂ��݂������邱�Ƃ����肵�i���ꂪMu�̒�`�j�A�������̈ʒu��l�X�ɕς��Ȃ���ݒ肵���Ђ��ݕ��ʂ��甭�����͓x��ϕ��A����ꂽ�Ȃ�M�Ǝ���N����p�f�ʗ�Md�ANd�ƈ�v����܂ŌJ��Ԃ��v�Z���Ă��܂��B������̃��b�Z�[�W�͂��̌J��Ԃ��v�Z���s���Ă��������Ȃ������Ƃ��ɏo�͂������̂̂P�ł���A��ʓI�ɂ͈ȉ��̂悤�Ȍ������l�����܂��B

�@1)��p���́i���k�́j���f�ʐ��@�ɑ��đ傫������

�@2)��p���́i�����́j���f�ʐ��@�ɑ��đ傫������

1)�̏ꍇ�͒f�ʐ��@��傫�����Ȃ���Ύ������܂���B���邢�͏\���Ȉ��k�S��z�u����Ύ�������ꍇ������܂��B

2)�̏ꍇ�́A���������R���N���[�g���k�������݂��Ȃ��i���k�̈悪�����j�\��������A���̏ꍇ�͂܂������v�Z�s�ƂȂ�܂��B���̂悤�ȃP�[�X�ł��邩�ǂ����́A�{���i��NM���}�ɂĊm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�v�Z�ݒ�ɂďI��NM�}�̌v�Z�X�C�b�`��ON�̏�Ԃɂ��Čv�Z�����ʂ��m�F�����Ƃ��A��p���͂��Ȑ����痣�ꂽ�ʒu�ł���A�v�Z�ł��܂���B�I��NM�}���}�̈͂ޔ͈͓����K�p�͈͂ɂȂ�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�O�D |

N-Myo(���~�����[�����g)���}���Z�o�������B |

| �`�Q�|�P�O�D |

NM���}�ɂ��Ă͏I�ǃ��[�����g�A��R���[�����g��2�^�C�v�����Ή����Ă��炸�A������̏��~�����[�����g��NM���}�̓T�|�[�g���Ă��܂���B

���q�l�����g�ŁA���͂̓��͂�ω������Ȃ���My0���v�Z���A���̒l��ʓr�v���b�g���Ă��������K�v���������܂��B

�Ȃ��A���Еʐ��i�uEngineer�fs Studio® Section�v�ł͏��~�����[�����g�Ɋւ��Ă�NM���}��\���E�o�͂��邱�Ƃ��ł��܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�P�D |

����IV�ɏ������Ă���f���͓x�̎Z�o���s���ꍇ�A�����������S�ؔ�pt�Ɋւ����W��Cpt��pt��0.1%�ȉ�(����IV�ɋL�q�̂Ȃ��͈�)�̎Z�o���@ |

| �`�Q�|�P�P�D |

pt��0.1�������ɂ��Ă�Cpt����ԂƂ��Ĉȉ��̎��ɂď������܂��B

Cpt = 0.9 - 2(0.2 - pt ) �i������pt(��)>0.0 �j

��L�ɂ��܂��Ă͖{���i�I�����C���w���v�́u�v�Z���_�y�яƍ����@-�v�Z���y�юZ�o�̍l����-���e����f���͓x�v�ɋL�ڂ��Ă���܂��B

���A�uPt��0.1%�����ɂ��Ă�Cpt����ԂƂ��ď�������v�̎Q�l�����́A�u�����W�N�x���H���������E������Ɋւ��鎿��E�W�i�P�j�i�����X�N�X�����ݏȓy�،������j��P-8�������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�Q�D |

����f�⋭��Aw(a)�̎Z�o�œy�H�w�j��I�����Ă��邪�ASc�̎Z�o��1/2���悶���l�ƂȂ�Ȃ� |

| �`�Q�|�P�Q�D |

��a�̏�����œy�H�w�j��I�����邾���ł�Sc�̎Z�o��1/2���悶���l�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��A�ȉ��̎菇�ɂ��A�v�Z���邱�Ƃ��ł��܂��B

1.��a�̏�����̃X�C�b�`��y�H�w�j�ɐݒ肵�܂��B

2.�\���̂���f�X�p�������W��Cdc(��a�̊����W��)�̒l��0.5����͂��܂��B

�y�H�w�j�ŗp������R���N���[�g-���e����f���͓x�̒l�́A�����V�̂��̂��g�p���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�R�D |

�v����x35N/mm2�ȏ�̋��e�Ȃ����k���͓x�͂ǂ̂悤�ɂ��Đݒ肳��Ă��邩 |

| �`�Q�|�P�R�D |

�v����x40�A50�A60N/mm2�ɂ��ẮA���H���������V�R���N���[�g����P-120�\-3.2.2

�v���X�g���X�R���N���[�g�\���ɑ��鋖�e���k���͓x�uT�`�y�є��`�f�ʂ̏ꍇ�v�̒l���w�肵�Ă��܂��B��L�̕\�ɋL�q����Ă��Ȃ��R���N���[�g���x35�C36�C45N/mm2�Ȃǂɂ��ẮA�\�̋Ȃ����k���͓x����`��Ԃ����l���w�肵�Ă��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�S�D |

�L���������ލ��Ɠ����ƂȂ�

|

| �`�Q�|�P�S�D |

�{���i�ł́A�ȉ��̃��[���ŗL����d���Z�o���܂��B

(1)�u�L���� d(m)�v�̓��͒l��d>0.0�̏ꍇ�́A���͒l�����̂܂g�p���܂��Bd=0.0�̏ꍇ�́A(2)(3)�ɂ������v�Z���܂��B

(2)�u�L����d�̓����v�Z���@�v���w�f�ʐ}�S��艺�ɂ���S�ؐ}�S�ʒu�x�̂Ƃ��A�f�ʐ}�S��艺�ɂ���S�̐}�S�ʒu��L����d�Ƃ��܂��B

(3)�u�L����d�̓����v�Z���@�v���wd=(��As�E�ЁEd)/(��As�E��)�x�̂Ƃ��A�����S�̉��͐}�S�̈ʒu��L����d�Ƃ��܂��B

(2)�ł͒f�ʐ}�S�A(3)�ł͒��������������ɓS���Ȃ��ꍇ�͒f�ʑS�����ݒ肳��܂��B

(2)�œS�؈ʒu�����傤�ǐ}�S�ʒu�ƈ�v���Ă�������ł́u�Ȃ��v���̂Ɣ��f����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�T�D |

���e���͓x�@�|M-�ӊW�̏I�ǁiMu)�̎��������ŁuN���v�ƁuM/N���v���I���ł��邪�A�ǂ����I��������悢��

|

| �`�Q�|�P�T�D |

�����Vp142�y�[�W�̐}-��4.2.4���g���Đ����������܂��B

�I�NjȂ����[�����gMu�̌v�Z�͗^����ꂽ��p�́iMd�ANd�j�ɑ��Ă��̐}�̔j���R�Ȑ���̌�_�����߂�v�Z�ɂȂ�܂��B���̍ۂ̌v�Z�I�v�V�����Ƃ��Ė{���i�ł�

�@�EN=���F�@�_�iMd�ANd�j��ʂ鐅�������Ȑ��ƌ����_

�@�EM/N=���:�@���_O����_�iMd�ANd�j��ʂ钼�����Ȑ��ƌ����_

��I���ł��܂��B

�����̐����}����͑O�҂̎���������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂ŁA��������ɂ��Ă���ꍇ�͑O�҂������߂��Ă��܂��B

�܂��A�R���N���[�g�W����������S���v�W���ł͌�҂̎���������p���Čv�Z����Ɖ��߂ł���̂Ō�҂̃I�v�V�����������߂��Ă��܂��B

���͂�0.0�łȂ��Ƃ��͂ǂ���̃I�v�V������p���邩�Ō��ʂ��傫���قȂ�̂ŏ�����ɉ����ēK�ɐݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�U�D |

���e���͓x�@�|M-�ӊW�̃�c�`��c�Ȑ��̎�ށu�����X�i�^�C�v1�j�v�Ɓu�����X�i�^�C�v2�j�v�̈Ⴂ�́H

|

| �`�Q�|�P�U�D |

�^�C�v1(�^�C�v2)�Ƃ̓^�C�v�T�̒n�k��(�^�C�v�U�̒n�k��)�̂��Ƃł���A�I�ǂЂ��݂̎Z�o�����قȂ�܂��B�i�����X(H14)�Ap160�Q�Ɓj |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�V�D |

�ΐS���[�����g���l��������@

|

| �`�Q�|�P�V�D |

���e���͓x�@�|����(�f�ʗ�)�̓��͍��ځu�L���|�މ��͓x��pe�v����͂��Ē����ƕΐS���[�����g���v�Z�����Ŏ����v�Z����v�Z�ɍl������܂��B

���̂Ƃ��̕ΐS���[�����g�͈ȉ��̂悤�Ɍv�Z���Ă��܂��B

�@�Ȃ����͓x���v�Z����Ƃ�

��pe��p���āA���͂��ꂽ�f�ʗ͂m�C�l���ȉ��̂悤�ɕ���l�f�C�m�f���e�v�Z�Ɏg�p���܂��B�Z�o���ꂽ�o�b�|�މ��͓x������p�Ƃ��Č��ʕ\���ł̓�p�i=��pe+����p�j���o�͂��܂��B

�l�f���l+�o���E����

�m�f���m�{�o��

�o�����Ђ����~���`����

�����ŁA

�o��

�F�v���X�g���X��

�Ђ��� �F�L���|�މ��͓x

���`���� �F�o�b�|�ޒf�ʐ�

���� �F�o�b�|�ސ}�S�̕ΐS�ʁi���j

�i�R���N���[�g�f�ʐ}�S�����փv���X�j

(����)�S���ɔz���Ă���ꍇ�ɂ́A�����Z�o���̐}�S�ʒu�͏��f�ʁi�S���܂ށj�l�ŎZ�o����Ă��܂��B

�A�I�ǃ��[�����g�A���~�����[�����g���v�Z����Ƃ�

�o�b�|�ނ̏����Ђ��݁i=��pe/Ep�j�Ƃ��Ďg�p���܂��B��p�f�ʗ͓͂��͒l�����̂܂g�p���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�W�D |

�|����͂��Ă�����f�ƍ����ʂ��ς��Ȃ�

|

| �`�Q�|�P�W�D |

�|��lj������ꍇ�̂���f�ƍ����ʂɂ��āA�|������f�̒�R�f�ʂƊ��҂���Ă����ł��傤���B�Ȃ��ƍ��ł͔z�u�����悤�ɒ�R�f�ʂƂ��čl������܂����A����f�ƍ��ł̓R���N���[�g�f�ʂ�ΏۂƂ��Ă���̂ŁA��S�f�[�^�ɍ|��lj����Ă���R�f�ʂƂ��Ă͍l������܂���B

�|���R�f�ʂƍl�������ꍇ�A���ڂ͍l���ł��Ȃ��̂ŁA���q�l�����g�ō|�����S���邹��f�͂��Z�o�������v����f�͂��獷���������l��[���e���͓x�@]-[����(�f�ʗ�)]�ɓ��͂��Č������邱�Ƃ������߂������܂��B

�|������f�̒�R�f�ʂƂ��čl�������A�S�Ɠ��l�Ȍ��ʁi�L�����̑����j�ł悢�ꍇ�́A[���e���͓x�@]-[����f�W]-[d�Z�o���̈����S�͈̔�]�̃I�v�V�����Łu�S�|�ށv��I������悢�̂ł����A����f�ƍ����ʂɂ͗L�����̕ω��Ƃ����e�����������^���܂���B���̓_�ɂ����ӂ��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�X�D |

�v���X�g���X�̓������@

|

| �`�Q�|�P�X�D |

�v���X�g���X��v�f�ʗ͂Ɋ܂ߌv�Z������@���������܂����A�{���i�ł́A�u�L�����͓x��pe�v����͂�����@�������߂��Ă��܂��B

�ȉ��̎菇�Őݒ肵�Ă��������B

1.�ޗ��^�u�Ŏg�p�������|�ގ�ނ�I�����A�u�g�p����v�Ƀ`�F�b�N����

2.��S�^�u�́u��ށv��1.�őI������PC�|�ނ�I���i���́j����

�@PC�|�ގ��1��I�������ꍇ�F2����́iPC�|��1�j

�@PC�|�ގ��2��I�������ꍇ�F5����́iPC�|��2�j

�I����A�S�Ɠ��l�ɕ��z���܂œ��͂��������B

3.���e���͓x�@�|���ʁi�f�ʗ́j�ŏ�L�őI������PC�|��1�܂���PC�|��2�́u�L���|�މ��͓x��Pe�v����͂��� |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�O�D |

���e���͓x�@��Cpt�̌v�Z��0.1�������̏ꍇ�̎Z�莮�̏o�T

|

| �`�Q�|�Q�O�D |

�{���i�I�����C���w���v�́u�v�Z���_�y�яƍ����@-�v�Z���y�юZ�o�̍l����-���e����f���͓x�v�ɋL�ڂ��Ă���܂��A�����������S�ؔ�pt�Ɋւ����W��Cpt��pt��0.1%�ȉ��̏ꍇ�̎Z�莮�ɂ��܂��ẮA

�u�����W�N�x���H���������E������Ɋւ��鎿��E�W�i�P�j�i�����X�N�X�����ݏȓy�،������j

���Q�l�����Ƃ��Ă���܂��B

��L������P-8�������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�P�D |

PC�|�ނ̏����Ђ��݁i��pe�^Ep�j�͍l������Ă��邩

|

| �`�Q�|�Q�P�D |

�o�b�|�ނ̏����Ђ��݁i��pe�^Ep�j�͍l�����Ă���܂��B

�����Ђ��݂́A�����Đ}�Ɏ����Ȃ�A�o�b�|�ވʒu�ɂāA�������i�Ђ��݁��O�̐��j����E���ɏ����Ђ��ݕ������̐������i�Ў����̂悤�Ɂj�`�������́A�Ƃ����C���[�W�ɂȂ�܂��B�Ȃ��ϗ͂l���v�Z���ȂǂŁA�o�b�|�ވʒu�̂Ђ��݁i�����Ђ��݁{�����Ђ��݁j����r�I�傫���A�o�b�|�ނ̉��́|�Ђ��Ȑ��̐��������ɊY������Ђ��ݗʂ̏ꍇ�́A�Y���̈�ɓ����Ă���̂ŁA���ʂƂ��āA����̌v�Z���ʁi�l���Ȃǁj�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�����ӊ肢�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�Q�D |

T���̂悤�Ȕ�Ώ̒f�ʂŁA�f�ʉ����̒�R���[�����g�����߂邱�Ƃ͂ł��邩

|

| �`�Q�|�Q�Q�D |

���e���͓x�@�̒f�ʗ͂̐ݒ�ɂ����āA�Ȃ����[�����g�̕������u-�v�Ƃ��邱�ƂŁA�f�ʉ������k�ƂȂ�A�f�ʉ����̒�R���[�����g�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�R�D |

���e���͓x�@����f�ƍ����ʂ�Suc�Ƃ́H

|

| �`�Q�|�Q�R�D |

���H�������� �V�R���N���[�g����(����14�N3��)P-155�ɋL�q����Ă���u���ނ̃E�G�u�R���N���[�g�̈���ɑ���ϗ́v�����߂��ۂɎg�p����܂��B

�{���i�I�����C���w���v�|�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v�|�u�v�Z���y�юZ�o�̍l�����v�|�u�E�G�u����ɑ���ϗ́v�������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�S�D |

���e���͓x�@����f�ƍ����ʂ�Sus�Ƃ́H

|

| �`�Q�|�Q�S�D |

�u���ނ̎Έ����j��ɑ���ϗ́v�̒l�ł��B

���̑ϗ͂́A���H�������� �V�R���N���[�g����

����14�N3���ŐV�����lj����ꂽ�u���ނ̎Έ����j��ɑ���ϗ́v�̌v�Z���ʂ��o�͂��A�v����f�͂Ɣ�r���Ă���A�v����f�͈ȏ�̏ꍇ��OK�Ƃ��Ă��܂��B

�v�Z���y�яڍׂɕt���܂��ẮA�{���i�̃I�����C���w���v�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v-�u�v�Z���y�юZ�o�̍l�����v-�u���ނ̎Έ����j��ɑ���ϗ́v�y�ѓ��H��������

�V�R���N���[�g���� P-155���������� ���B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�T�D |

�v�Z���̃�I�A��Ia�Ƃ́H

|

| �`�Q�|�Q�T�D |

��I�F�f�ʂ̎Έ������͓x�̍ő�l

��Ia�F���e�Έ������͓x

�Ƃ��Ă��܂��B

�{���i�I�����C���w���v-�u�v�Z���_�y�яƍ����@-���e���͓x�v�@�ɂ��ƍ�-����f�ƍ��v�A�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v-�u�v�Z���y�юZ�o�̍l�����v-�u�Έ������͓x�v���Q�Ƃ��ĉ������B

���H��������I���ʕ�III�R���N���[�g����P-132 2.3.2���ޒf�ʂ̉��͓x�̎Z�o�������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�U�D |

�Ȃ��f�ʌv�Z���u�������܂���ł����v�Ƃ����G���[����������

|

| �`�Q�|�Q�U�D |

�u�������܂���ł����v�Ƃ������b�Z�[�W�́A�{���i�̓Ȃ��v�Z���̎����v�Z�����Ɏ��s�������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

�{���Ȃ�A�ꎲ�Ȃ��f�ʌv�Z�Ɠ��l�Ɉ��肵�������v�Z���s��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A����̓Ȃ��f�ʌv�Z�ɕt���܂��ẮA�ꎲ�Ȃ��f�ʌv�Z�ɔ�������x���Ⴂ���Ƃ��������Ă��܂��B

�ȉ��ɓȂ��f�ʂ́u�����v�Z�G���[�v�����������@���L�q���܂��̂ł����������B

�v�Z�\�ȏ�Ԃɂ���ɂ́A

1.

Mz�AMy���P���������̏ꍇ�͓��͂�0.0�̕����̒l�ɍŏ��l0.001����͂���B

2.

�f�ʌ`��͂Ȃ�ׂ��P���ȃ��f����������B�f�ʂ�C�ӂɉ�]�����ē��͂���B

�����A�������܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�V�D |

�Y�f�@�ۃV�[�g����͂��Ă���ꍇ�A���~�����[�����g�͂ǂ̂悤�ɒ�`����Ă��邩

|

| �`�Q�|�Q�V�D |

�Y�f�@�ۃV�[�g�����͂���Ă���ꍇ�͎����I�ɓ��������ɂȂ�i���͂��ꂽ��y�����ʒu�A�~���Ђ��݂͖��������j�A�z����Ă���S�̒��ōň������̈ʒu�ɍ~���Ђ��݂���������Ƃ���My0���v�Z����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�W�D |

�v�Z����Sc�Ƃ́H

|

| �`�Q�|�Q�W�D |

Sc�F�R���N���[�g�����S�ł��邹��f��

�ł��B

�{���i�I�����C���w���v-�u�v�Z���_�y�яƍ����@-���e���͓x�v�@�ɂ��ƍ��v-�u����f�ƍ��v�A�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v-�u�v�Z���y�юZ�o�̍l�����v-�u����f�⋭�S�ؗʁv�u�Έ����S�̉��͓x�v�u���ނ̎Έ����j��ɑ���ϗ́v���������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�X�D |

�v�Z����Ss�Ƃ́H

|

| �`�Q�|�Q�X�D |

Ss:�Έ����S�̕��S���邹��f�ϗ�

�ł��B

�{���i�I�����C���w���v-�u�v�Z���_�y�яƍ����@-���e���͓x�v�@�ɂ��ƍ��v-�u����f�ƍ��v�A�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v-�u�v�Z���y�юZ�o�̍l�����v-�u�Έ����S�̉��͓x�v���������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�O�D |

���e����f���͓x�̂���f�W�v�Z���Ɏg�p����CN��1�Ƃ�����

|

| �`�Q�|�R�O�D |

�u���e���͓x�@�v-�u����f�W�v�́u��a�̏�����v�܂��́u����f�ϗ͂̏�����v�̉��ꂩ�Łu�����W�v���w�肷��ƁuCN�̌v�Z�戵���@�v���w��\�ɂȂ�܂��B

CN=1�ɂ���ꍇ�́uCN�̌v�Z�戵���@�v�X�C�b�`�ɂāu�l�����Ȃ�(CN=1)�v��I�����Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�P�D |

�S���W��H16�ł�M-�ӌv�Z��������

|

| �`�Q�|�R�P�D |

�S���W��H16�ł�M-�ӌv�Z�́A���e���͓x�́uM-�ӊW�v��ʂŁA�Ђ��`�Â��Ȑ��̎�ނɁA��ԉ��́u�W��������(2007)�v��I����

���������B

�S���W��H16�Ɠ����v�Z���\�ł��B

�A���A�Z�o�����݂Ă��킩��܂��悤�ɁAk1�̎Z�o���ɂ��fck���������Ə����0.85���̗p����Ă��܂����߁A�����V�Ɠ������ʂɂȂ���

���܂��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�Q�D |

�R���N���[�g�W���������ɏ�����

�@�с�S/bjd

�ɂČ���������

|

| �`�Q�|�R�Q�D |

���e���͓x�@-����f�W�ɂāu��max�̎Z�o���@�v���w�с�S/�ib�Ej�Ed�j�x�Ɛݒ艺�����B

�Ȃ��A�ő傹��f���͓x��[���ʊm�F]-[�ƍ�����(���e]-[����f�ƍ�]��ʒ��ɂ����max�̒l�Ŋm�F�ł��܂��B�o�̓f�[�^���Ŋm�F��

��ꍇ�����l�Ƀ�max�̌v�Z���ʂɂĊm�F�ł��܂��B

���A�o�͂̍ۂ͊e�o�͌`�����ƂɈȉ��̐ݒ荀�ڂ��`�F�b�N����Ă���K�v������܂��B

���e�L�X�g�o��

[������ڐݒ�]-[�e�L�X�g�o��]-[���e���͓x�@]�^�u���ɂ���u�ƍ����ʂ̏ڍo�͐ݒ�v�ɂ���[�ڍאݒ�]�{�^�����N���b�N��[�u��

�������͓x/����f�⋭�S�؊W�v�ɂĈȉ��̍��ڂ̃`�F�b�N��ON�ɂ��܂��B

�@- �ő傹��f���͓x

��max

�u�ƍ����ʂ̏ڍo�͐ݒ�v�ɂĈȉ��̍��ڂ̃`�F�b�N��ON�ɂ��܂��B

�@-

���͓x�i�������^�C�v1�j

��PPF�`��

[������ڐݒ�]-[PPF�o�͋��e]���ɂ���[�ڍאݒ�]�{�^�����N���b�N���A[����f�֘A]�^�u���ɂ���u�Έ������͓x/����f�⋭�S��

�W�v�ɂĈȉ��̍��ڂ̃`�F�b�N��ON�ɂ��܂��B

�@- �ő傹��f���͓x ��max

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�R�D |

�S����͂��Ȃ��i���j�ꍇ�Ƃ킸���ɓS����͂����ꍇ�Ō��ʂ��傫���قȂ�̂͂Ȃ���

|

| �`�Q�|�R�R�D |

�S�ؗʂ̑召�ɊW�Ȃ��A�S���u�O�v���A�O�łȂ����Ōv�Z���@���S���قȂ�A

�@�@�@�S�ؗʂ��O�̎��@�@�F�R���N���[�g�݂̂ň��k�͂S����v�Z

�@�@�@�S�ؗʂ��O�łȂ����F���k�͂��R���N���[�g�ŁA�����͂�S�ŕ��S����v�Z

���s���܂��B

�̂ɓS�ؗʂ���͂���ƁA�������������l�ł���A�������S�ؗʂȂ�̉��͂��������Ă��錋�ʂł��B

�S�ؗʂ����Ȃ����甭�����鉞�͂����������낤�Ƃ����\�z�́A�t�ł��B�������Ƒ傫�ȉ��͂��������܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�S�D |

�w���v�ɂ���f�ƍ��̂���f�⋭�S�̃�s�i�Έ����S�̉��͓x�j�ɂ���

�u�Έ����S�̉��͓x�̒l�A�S�̋��e�������͓x����Ɛԕ\���i�v�Z��s�K�v�ȂƂ��͖��\���j�v�Ƃ��邪�ǂ��������Ƃ�

|

| �`�Q�|�R�S�D |

��s�́A����f�͂ɂ��Έ����S�ɔ�������������͓x�ł��B

����f�͂ɂ��Έ����S�̉��͓x�Z�o�́A���i�w���v�́u�Έ����S�̉��͓x�v�̎Z�o�����Q�Ɖ������B

�����ASs=Sh-Sc-Sp�@������A

�@�@�@�@

�@�@�@�@Ss�@�F�Έ����S�����S���邹��f��

�@�@�@�@Sh�@�F���͂�������f�͂��畔�ނ̗L�������l����������f��

�@�@�@�@Sc�@�F�f�ʐςŌ��܂�R���N���[�g�����S�ł��邹��f��

�@�@�@�@�@�@�iSp�̓v���X�g���X�ɂ�邹��f�����̕��́j

�ŁA���͂�������f��Sh�����A�f�ʐς��傫����Sc���傫���ƁASs�̎������ɂȂ�܂��B

�܂�A�Έ����S�������Ă��R���N���[�g�����ŏ[���ł��B���̏�Ԃ��u�E�v�ň��Ă��܂��B

�ȏ���A�uSc���Sh���傫���Ȃ�ƁA��s�̗��Ɍv�Z���ʂƂ��ĉ��͓x�����A���e���͓x����Ɛԕ����ɂȂ�B�v

�Ƃ������Ƃł��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�T�D |

����14�N�����ɏ��������v�Z�͉\��

|

| �`�Q�|�R�T�D |

�{���i�́A����24�N�����ɏ��������v�Z���s���܂��B

����14�N�����ɏ��������v�Z���s���ꍇ�́A�uRC�f�ʌv�Z Ver.4�v���́A�uRC�f�ʌv�Z(�J�X�^�}�C�Y��)�v�������p���������B

�J�X�^�}�C�Y�ł́A����14�N�����ɏ���������24�N�����̍ޗ���lj��������i�ł��B

�uRC�f�ʌv�Z(���) Ver.8�v�̃��C�Z���X���������ł����Ver.4�������p���������܂��B

�J�X�^�}�C�Y�ł̎g�p�ɂ��܂��ẮA�ʓr���C�Z���X���K�v�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�U�D |

�������S���|�̂݁A��������X�Ƃ����f�[�^�Łu�I�ǃ��[�����g�v�Z ����N���K�p�͈͊O�ł��v�Ƃ����G���[����������B

|

| �`�Q�|�R�U�D |

�u�v�Z�ݒ�v�ɂāw�Y���q���W��Lp�x�̃`�F�b�N���O���A�u�ƍ��ݒ�v�|�uM-�ӊW�v�ɂċ��e�����Ђ��݃�st2�A��st3�ɒ��ڒl�������͂��������܂��悤���肢�������܂��B

�������S�̋��e�����Ђ��݂��l�������A�R���N���[�g�j��݂̂ŏI�ǃ��[�����g���v�Z�������ꍇ�́A��st2�A��st3�ɑ傫���l��ݒ肷�邱�Ƃł��Ή����������B

�u��c�`��c�Ȑ��̎�ށv���w�����X�x�Ƃ����ꍇ�A�ϐk���\�̋��e�����Ђ��݂��K�v�ɂȂ�܂��B

�u�v�Z�ݒ�v�^�u�́w�Y���q���W��Lp�x�Ƀ`�F�b�N������ꍇ�́A��st2�A��st3������v�Z���܂��B

���̂Ƃ��A�u��S�v�^�u�ɓ��͂��ꂽ�ň������ɂ���S�̓S�،a���v�Z�Ɏg�p���邽�߁A�|�݂̂̒f�ʂł͌v�Z���邱�Ƃ��ł����G���[�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�V�D |

�t�����͓x�̏ƍ��ɂ��āA�����V P.172�ɋL�ڂ̒ʂ�A����f�͂�1�^2�Ƃ��邱�Ƃ͉\��

|

| �`�Q�|�R�V�D |

�\�ł��B

�u���e���͓x�@�v�|�u����f�ƍ��v�^�u�́w�t�����͓x�Z�o���̂���f�͂̈����x�ɂāA�u1/2����v���w�肵�Ă��������B

��L�̓��͍��ڂ́A�����V P.172�̈ȉ��̋L�ڂɑΉ��������̂ł��B

�u�܋Ȃ���؋y�уX�^�[���b�v�p���Ă���f�͂���������ꍇ�ɂ����ẮA���i4.5.1�j��Sh�́A���̒l��1/2�ɂƂ��Ă悢�v

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�W�D |

��`�f�ʁi�[���j�Ƌ�`�f�ʁi����j�̌v�Z���ʂ��قړ���ƂȂ�̂͂Ȃ���

|

| �`�Q�|�R�W�D |

����̋�`�̏ꍇ�ł������������ɂ�����Ȃ���A�[���f�ʂƓ������ʂƂȂ�܂��B�i�������̃R���N���[�g�͖�������邽�߁j

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�X�D |

�R���N���[�g���͓x��c�̌v�Z���ʂ��ɂȂ�Ƃ�������̂͂Ȃ����B

|

| �`�Q�|�R�X�D |

��c�̓R���N���[�g�̈��k���̉��͓x�ł��B

�f�ʂ��S�����ƂȂ�ꍇ�̓R���N���[�g�̈��k���͓x�����߂��Ȃ����߁A�v�Z���ʂ��\������܂���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�O�D |

�n�k���̐v���s���ꍇ�̋��e�l�̓��͕��@�������ė~�����B

|

| �`�Q�|�S�O�D |

�u���e���͓x�@�v-�u����(�f�ʗ�)�v�Łu���͓x�̎�ށv���u�n�k�v�Ƃ��Ă��������B

���͓x�̎�ނɉ����āA�ƍ��ɗp���鋖�e�l���ύX����܂��B

�n�k���ɋ��e�l��1.5�{�Ƃ���ꍇ�́A�u���e�����W���v��1.5�������͂��������B

���̊����W���́A��ʈ�ԉ��́w���e�����ݒ�x����J�����u���e���͓x�̊����ݒ�v��ʂŃ`�F�b�N�������Ă��鍀�ڂɑ��Ă̂ݔ��f����܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�P�D |

����f���͓x�̏�������u�y�H�w�j�v�Ƃ������A���e����f���͓x�ɕ�W�����l������Ȃ��B

|

| �`�Q�|�S�P�D |

�u����f���͓x�̏�����v���u�����W�v�Ƃ��邱�ƂŁA�����̂悤�ɕ�W�����l���������e����f���͓x���Z�o����܂��B

�u�y�H�w�j�v��I�������ꍇ�́A���y�H�w�j�Ɋ�Â������V�̋��e����f���͓x���g�p����܂��B

��a1�f �� ��a1((�R���N���[�g���e����f���͓x(�����W))�E�be��bpt��bN�E�ba

�@�be �F���ޒf�ʂ̗L����d�Ɋւ����W��

�@�bpt�F������S�ؔ�pt�Ɋւ����W��

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�Q�D |

�S��PC�|�ނ̂ǂ��炪��ɍ~�����������A�E�g�v�b�g�Ƃ��Ēm�邱�Ƃ͂ł��邩

|

| �`�Q�|�S�Q�D |

�{���i�ł́A�ň������ɂ���|�ނ��~�������Ƃ��̃��[�����g�����~�����[�����g�Ƃ��ĎZ�o���܂��B

�S��PC�|�ނ̂ǂ��炩���~�������Ƃ��̃��[�����g�ł͂���܂���B

���̂��߁A�������̈ʒu��p���ē����̍|�ނ̔����Ђ��݂���v�Z�Ŋm�F���邩�A�����̍|�ނ��~�������Ƃ��̃��[�����g��ʓr�Z�o���Ă��������K�v������܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�R�D |

���~�����[�����g���㉏�Ɖ����̂��ꂼ��ɂ��Čv�Z������

|

| �`�Q�|�S�R�D |

�{���i�ł́A�Ȃ����[�����g�̓��͒l�̕������������A�������肵�Ă���܂��B

�Ȃ����[�����g�̓��͒l���u0�v�܂��͐��̒l�̏ꍇ�́A�f�ʉ����������Ƃ��Čv�Z���܂��B

����A���̒l�̏ꍇ�͒f�ʏ㑤�������Ƃ��Čv�Z���܂��B

�Ȃ����[�����g�̕����݂̂]�����f�ʗ̓P�[�X���쐬���邱�ƂŁA�������̌v�Z���\�ł��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�S�D |

����ꂽ���~�����[�����g��f�ʗ͂ɓ��͂��Ă��A�S�̋Ȃ����͓x���~�����͂ɂȂ�Ȃ��̂͂Ȃ���

|

| �`�Q�|�S�S�D |

�~���Ȃ����[�����g�̌v�Z�ł͓����ɋL�ڂ���Ă������`�̉��͓x�|�Ђ��Ȑ����g�p���Ă���܂��B

����A���͂��ꂽ�f�ʗ͂ɂ�鉞�͓x�v�Z�͒e���̂Ɖ��肵�Čv�Z���Ă���܂��B

�v�Z��̉��肪�قȂ邽�߁A���͓x�͈�v���܂���B

|

RC�f�ʌv�Z(���) �p���`�@('26.02.04)

RC�f�ʌv�Z(���) �p���`�@('26.02.04)