|

|

|

「学生BIM&VR デザインコンテスト」の正式名称が

Virtual Design World Cup に決定!

前号でもご案内した「学生BIM&VRデザインコンテスト」の正式名称が、「Virtual

Design World Cup」に決定しました。これは、同コンテスト実行委員会のメンバーでもある池田

靖史氏(慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授/ IKDS代表)の提唱によるもので、日本国内のみならず広く世界中から参加者を募るイベントであることを示すネーミングでもあります。

併せて、課題のテーマについても「“SHIBUYA Bridge”ペデストリアンブリッジデザイン 〜新しい都市空間装置〜」とし、アーバンバレーとしての渋谷の空間性を生かした先進的でユニークな発想の成果物を求めるものとしています。

また、5月からスタートするワークショップのプログラムに、日本大学理工学部土木工学科

教授 関文夫氏による、デザインと構造についての講演も加わることが決まりました。 |

|

|

■主催: Virtual Design World Cup 実行委員会

■後援(順不同): NICOGRAPH/芸術科学会、CG-ARTS協会、建通新聞社、THSWARE社、(株)新建築社

他

■応募期間

- 作品応募期間 : 2011年8月1日(月)〜 10月31日(月)[必着]

ワークショップ期間 : 2011年5月2日(月)〜 9月30日(金)

ワークショップ日程:

| 5月13日(金) 9:30-12:00 |

第1回 ワークショップ (説明と参加者紹介、現地調査) |

| 〃 13:30-16:30 |

Allplan体験セミナー |

| 5月18日(水) |

ワークショップ オン クラウド (Web公開ワークショップ/レポート) (日英中韓) |

| 6月27日(月) 13:30-16:30 |

第2回 ワークショップ (提言づくり) |

| 6月28日(火) 9:30-16:30 |

UC-win/Road・VRセミナー |

| 6月30日(木) |

ワークショップ オン クラウド (Web公開ワークショップ/レポート) (日英中韓) |

| 7月21日(木) 9:30-16:30 |

動的解析セミナー(UC-win/FRAME(3D)セミナー) |

| 7月22日(金) 9:30-12:00 |

第3回 ワークショップ (設計−VR作成方針の検討、IFCデータの活用) |

| 〃 13:30-16:30 |

VR-Cloud(TM)体験セミナー |

| 7月27日(水) |

ワークショップ オン クラウド (Web公開ワークショップ/レポート) (日英中韓) |

| 9月 |

中間段階での個別アドバイス、Web個別アドバイス(日英中韓)、応募エントリーの締め切り |

| 5月〜9月 |

ソフトウェア製品セミナー随時開催 |

| 10月 |

作品提出 2011年10月1日(土)〜31日(月)[必着] |

※ワークショップ・コーディネータ : NPO 地域づくり工房・傘木宏夫氏

※上記日程のワークショップ内で、日本大学理工学部土木工学科 教授 関 文夫氏によるデザインと構造についての講演を実施予定

■応募資格

- 応募作品の制作にあたった参加者がすべて学生であること。学生同士のチームや社会人学生、2011年に卒業までに作成された卒業研究、制作作品なども対象とする。

■制作作品課題

- [課題]

“ SHIBUYA Bridge” ペデストリアンブリッジデザイン〜新しい都市空間装置〜

[仮想設計例]

渋谷地区ペデストリアンブリッジ、デッキ提案。2XXX年、「アーバンバレー」である渋谷のシンボルとなるペデストリアンデッキ、橋梁。

歩行通路や歩行空間を含む新しい空間装置を備えた構造物としての提案や、仮想の周辺建築物群のデザインを含めた提案も可能。

■審査基準

- BIMとVR活用の観点から、フォーラムエイトのソフトウェア、ソリューションを2種類以上使用して設計・デザインされたものとする。

BIMおよびVR の活用度、作成期間と品質、論理性・技術力、審美性・オリジナリティ、プレゼンテーション技術などの点で、いかにソフトウェアを活用し新しいデザインを創り上げたかを評価する。

■使用可能ソフトウェア/貸与期間

- 応募者予定者は対象ソフトウェアライセンスの期間内無償貸与および、貸与製品についてフォーラムエイト主催のトレーニング、セミナー(有償または無償)に参加可能。必須ソフトウェア(UC-win/Road、Allplan)は、必ず制作また応募で使用することとし、必須ソフトウェアを使用すれば、他の製品を使用しても構わないものとする。

[ ライセンス無償貸与期間]

平成23 年5 月2 日(月)〜 11 月30 日(火)

※ただし、製品により期間制限や動作制限、提供スタイルが異なるものもあり。

■各賞

- ワールドカップ賞(最優秀賞)、優秀賞の他、チャレンジ賞、イノベーション賞、エンターテインメント賞・審査員推薦賞などを予定しています。

■審査委員会

■お問合せ・作品に関するご質問窓口

システム提案例

3D模型&VRシステム

建築業界、重機の宣伝、自動車業界など幅広い分野においてプレゼンテーションを行う際に縮尺模型が頻繁に活用されています。3D模型&VRシステムを使うと、静的な縮尺模型の不利点をカバーし、ユーザと模型とのインタラクティブな動作が可能になります。

このシステムは3パートで構成されています(都市または都市の一部の縮尺模型、UC-win/Road、AURELO(拡張現実位置決定システム:AUgmented

REality LOcalization))(図1)。UC-win/Roadとは土木建設業界、自動車業界等で幅広く使用されている汎用ソフトウェア(3Dモデリング、シミュレーション、ビジュアリゼーション機能)で、AURELOとは拡張現実(AR)ツールを基盤にした3Dトラッキングシステムで、もとは小さなロボットの姿勢をリアルタイムに配置するためのものです。

3D模型のレーザースポットの位置をトラックできるよう改良しました。このレーザースポットの変化を識別しこれをイベントに変換します。つまり、レーザーポインタが標準的なマウスと似たような機能を果たします。

|

| ■図1 システムの概要 |

模型上部のできるだけ高い位置にウェブカメラを設置し、模型全体をキャプチャできるようにします(図2)。

|

| ■図2 レーザートラッキング |

1秒当たり30フレームで画像の取得と処理を行います。AURELOシステムはカメラ、レーザースポットの位置、動作(クリック、ダブルクリック等)によりモデル全体の位置と方向を連続的に読み込みます。これらのデータがUC-win/Roadに転送され、3D仮想環境のカメラビューが更新されます(図3)。

|

| ■図3 システム・オペレーション |

ユーザインターフェースは非常にシンプルで、レーザーポイントをマウスのように使用して、3D仮想環境と自然なかたちで連動できます。現在開発中のものとして、AOI(対象エリア:Area

OfInterest)内でレーザーイベント検出時の、UC-win/Roadスクリプトのトリガが挙げられます。各AOIはAOI内のユーザの動作にしたがい、特定のスクリプトにリンクするようになります。また、AURELOの動的3Dメニューとの統合に関する調査も同時に進めています。

これが統合されると、使用できるコマンドの範囲が広がることになります。つまり、UC-win/Roadのコマンド(カメラ位置/方向、シナリオの開始/終了、天気等の変更)にAURELOから直接アクセスできるようになります。

事例:「中目黒 安全・安心マップ」模型VRシステム

中目黒地区のモデルを使った提案システム。

模型とVR を一体化させた「地域の安全・安心マップ」として、地下のインフラ整備状況やビルの内部空間なども確認可能であり、都市の再開発や街づくりにおける合意形成の目的で活用できます。

見積例

VRデータ作成 : 約270万円

3D模型作成 : 約350万円

※その他ソフト、ハード、カスタマイズ開発費、技術料などを含む

合計 \11,600,000 |

|

|

3D図面サービス事例

配水池サンプルモデル

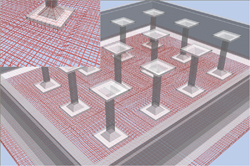

RC構造のための強力な配筋ツールを有するAllplan Engineeringを用いた配水池のモデリングを行ったサンプル事例を紹介します。

このサンプルでは昭和44年に設計された、ある浄水場構内地下の配水池をモデリングしています。この配水池は19.5m×23.7m、高さ5.5m

の規模のもので、周囲には壁と空間内にはフーチンのある柱が12本並んでいる構造です。(図1)

|

| ■図1 配水池モデル |

底板・頂板について説明すると、柱のある通り芯上を「柱列帯」、柱のない通りを「柱間帯」とし、柱列帯と柱間帯でそれぞれ上端筋と下端筋がDφ16、Dφ19、Dφ16

とDφ19交互が@125もしくは@250でのというパターンを組み合わせて配筋がされています。

柱部分は折り曲げ筋になっており、下端の鉄筋が密になるように設計されています。柱部分はDφ13の帯筋が@200で回り、フーチング部分は柱を中心に八方に軸鉄筋が伸びています。(図2)

|

| ■図2 柱部分拡大 |

これらの配筋をAllplan Engineeringの配筋機能を利用して作成しています。

Allplanの鉄筋形状ツールでは、鉄筋径やかぶり厚を定義し、マウス操作でスターラップ(帯筋)や組立筋を作成することができます。このサンプルモデルではフリーフォーム(自由形状)ツールを主に利用しています。鉄筋形状を作成しそれを@125もしくは@250のピッチで配置しています。柱部分ではスターラップ(帯筋)ツールを利用しています。(図3、図4)

|

|

|

| ■図3 鉄筋形状ツール |

|

■図4 BIMモデルから2D図面化 |

今回このサンプルモデルを作成するにあたり、手描きの古い図面を読み解いてからモデリングを行いました。

参考にした手描きの図面は膨大な情報量を端的に無駄なく表現されており、情報の整理という観点では手描きもBIMも変わりがありません。では、BIMを利用することのメリットはなんでしょうか。このサンプルのように2次元の図面から一度3次元化してしまえば、ウォークスルーのアニメーションやVRでデータを表示することで、複雑な配筋状況を誰もが直感的に理解できます。

属性を持った3次元モデルを作成しておくことで、経年劣化したコンクリート・鉄筋の補修や、可視化された配筋状況を元に補強を施すなど、管理や将来の改修フェーズにおけるBIMの活用が可能になります。

今回のモデルは古い配水池をモデル化しましたが、例えば調査報告を元に損傷状況を表現することも可能です。

また、別のモデリング工程で作成したモデルにより構造解析も行っています。

このように情報をモデリングすることで様々な利活用が考えられます。フォーラムエイトでは3D・VRエンジニアリングサービス3D図面オプションとして、このようなBIM対応の3Dおよび2D図面を作成するサービスを開始しています。対象は建築・土木構造物です。提出成果として、データ提出を基本としています。Allplanの3次元データからIFCファイルを出力して提供が可能です。

|

|

|

| (Up&Coming '11 新緑の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|