| ●はじめに

建設ITジャーナリストの家入龍太です。山あり谷あり、河川ありの自然の地形上に、A地点からB地点まで道路を建設するとき、最適なルートを選ぶために、考えるべきことはたくさんあります。

ドライバーにとって、最も便利なルートは、A地点からB地点を一直線に結ぶルートです。カーブもないし、アップダウンの勾配も最小限で済みます。しかし、自然の地形上にこんなルートで道路を通そうとすると、長いトンネルや高い橋ばかりとなり、いくら建設費があっても足りません。

トンネルや橋は建設コストが高いので、なるべく地面の上に通した方がコスト的にも有利です。しかし、道路の勾配やカーブのきつさにも限界があるので、自然の地形そのままの上に道路を通すことはできません。どうしても山を削る「切り土」や、谷を埋め立てる「盛り土」によって、道路の線形がスムーズにつながるようにする必要が出てきます。

|

|

|

▲6月6日にフォーラムエイト宮崎支社を拠点としてTV会議開催された

「OHPASS体験セミナー」 |

すると、場所によっては盛り土や切り土の量が大きくなりすぎて、トンネルや橋を作った方がかえって安くなるところも出てきます。

つまり、A地点からB地点を結ぶルートを少しでも変えると、トンネルや橋、切り土、盛り土の量も変わるので建設費も変わります。

また、盛り土ばっかりとか切り土ばっかりだと、土を遠い場所から運んできたり、捨てにいったりしないといけないので、切り土と盛り土の量はほぼ同じになるようにする必要があります。

|

|

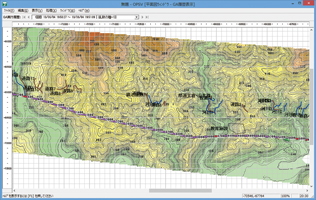

| ▲自然の地形上に描いた道路の平面図 |

▲道路の縦断図。トンネルや橋、盛り土、切り土によって構成されていることがわかる |

|

では、A地点からB地点を結ぶ道路の最適なルートは、どのようにしたら求められるのでしょうか。

以前は、ベテランの技術者が地形図を見ながら頭の中で有利なルート案をいくつか描き、トンネルや橋、盛り土、切り土などの建設コストを試算して比較、検討していました。

しかし、こうした手作業による方法だと、検討できるルート案の数にも限りがあるため、最適なルートを見逃してしまう可能性があります。

そこで開発されたのが、フォーラムエイトの道路最適線形探索システム「OHPASS (オーパス。Optimal Highway Path Automatic Search System)」です。3次元の地形データ上に、A地点からB地点までのルートをいくつも描き、道路の勾配やカーブなどの線形形状や、盛り土・切り土の土量バランス、法規などの様々な条件を満たしながら、最適なルートを見つけてくれるソフトです。

|

|

|

▲様々な条件を満たしつつ、最適な道路のルートを選ぶ

道路最適線形探索システム「OHPASS」 |

|

●製品概要・特長

最近、囲碁や将棋の世界でも、コンピューターが人間の名人を打ち負かしてしまうほど、ソフトが進化してきたことが話題になっています。コンピューターは「次の一手」を考えるとき、何億通りもの展開をシミュレーションして、最も有利な手を決めます。OHPASSも同様に1区間の道路ルートを決めるのに、数十万本の道路線形を自動生成して、様々な要素を定量的にシミュレーションして最適なルートを選ぶのです。

この作業で使われているのが「遺伝的アルゴリズム」という理論です。生物が環境に適応しながら進化していく過程を、工学的に再現したものです。親から子へと世代が続いていくとき、環境に適した個体は生き残り、適していない個体は淘汰(とうた)されるという「適者生存」の環境をコンピューター上で再現します。

その過程では、2つの個体が交わって、両者のいいところ取りをする「交叉(Crossover)」や、DNAをコピーする際のミスによって個体の一部が別のものに置き換わる「突然変異(Mutation)」といった現象も起こります。

|

OHPASSで道路の線形を検討するときも、生物の進化を参考にして、交叉や突然変異といった現象を利用しながら、平面線形と縦断線形を同時に最適化しながら、よりよい線形を求めていくことができます。

ルート案を進化させていく過程では、実際に建設可能なプランにするため、評価式を使って土工量やトンネル・橋梁の建設コストのほか、法令の制約や走行性も考慮します。また、ルート内で通過させる点も指定するこができます。

最終的に得られたルートの線形は、3次元CADに引き継いで図面や数量計算書の作成業務を行えます。また、バーチャル・リアリティー(VR)システムの「UC-win/Road」にもデータを引き継いで、3次元VRとして道路の完成後の姿を見ることができます。

図面と異なり、ビジュアル的にわかりやすいので発注者などプロジェクト関係者との打ち合わせやプレゼンテーション、地元住民や利害関係者との合意形成などに、大きな力を発揮します。

道路建設プロジェクトの初期段階に当たる概略設計で、OHPASSで最適なルート選定を行いながら、3次元で構造物を設計するCIM(コンストラクション)ソフトであらゆる検討を行っておくと、その後、手戻りや大きな設計変更を避けることができます。これこそ、フロントローディング(業務の前倒し)による効果です。

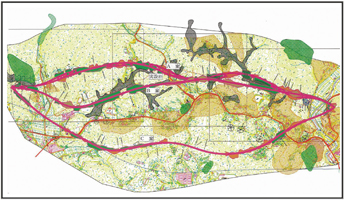

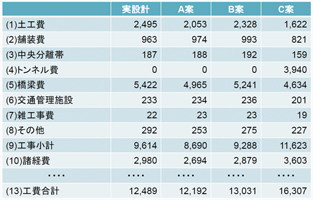

では、OHPASSは実際のどのような効果があるのでしょうか。過去に十分な検討を行って決定したある道路の3つのルート案について、OHPASSで再検証したことがあります。

これらの3ルートについて土工費や舗装費、橋梁費、トンネル費などを見積もった結果、A案が最も低コストになるという結果が得られ、実設計の工費見積もりと比較しても誤差は3%以下しかありませんでした。

経済成長が著しいアジア太平洋地域では、今後も多くの道路建設が見込まれます。そこで、OHPASSには英語版も用意されており、インドネシアのバリ島での道路計画に使われたことがあります。

|

|

|

▲OHPASSで再検証した3つのルート案。A案は北側ルート、

B案は環境保護地域を南側に迂回(うかい)する中央ルート、

C案は南側山間部を通過する南側ルート |

|

▲OHPASSによる3ルートの工費見積もり結果。

実設計と比べても誤差は3%以下だった |

|

●体験内容

フォーラムエイト宮崎支社を拠点として全国9ヶ所で6月6日、13時30分から16時30分まで、3時間にわたり「線形最適化OHPASS体験セミナー」が開催されました。

冒頭でOHPASSの概要説明や道路線形を最適化する手法、そしてフォーラムエイトの製品群との関連について説明があった後、実際にOHPASSを操作しながらの講習を行いました。

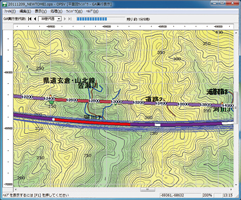

当初ルートと避ける領域の入力

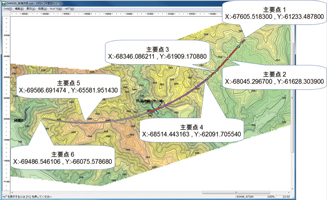

初めに、ルートのたたき台となる道路の計画平面線形と計画縦断線形の座標を計算し、20mピッチの測点ごとに座標や接線方向角を、座標計算ツール(PLANEDIT)で求め、「計画線形測点ファイル」(hln形式)を作ります。

そしてOHPASSを開き、3次元の地形データをDXF形式で、計画線形測点ファイルをhln形式でそれぞれ読み込みます。ここで設定することは、ルートが必ず避けるべき領域をコントロールポイント(CP)で囲み、設定しておくことです。

|

|

| ▲OHPASSに読み込んだ計画線形ファイル |

▲ルートが避けるべき領域をコントロール

ポイントで囲んで入力しておく |

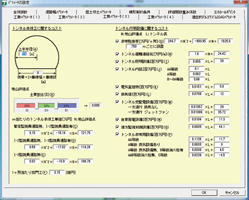

構造物の仕様や工事単価の設定

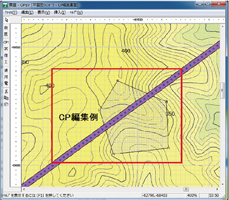

続いて、構造物として備えるべき条件を入力します。

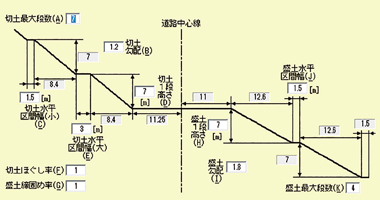

道路幅としては車線数や車線幅、路肩幅を、盛り土や切り土については勾配や高さ、犬走りの幅、段数の最大値などを設定します。カーブの最小半径や最大勾配などの道路線形の制約条件なども設定しておきます。

制約条件が入力できたら、次はコスト評価を行うための工費パラメーターを設定します。例えば、土工費は土質ごとに掘削や捨て土、客土の工事費を単位体積当たりの単価で入力します。法面工や排水溝は単位面積当たりで工種ごとに単価を入力します。

このほか、トンネルや橋梁、舗装、中央分離帯などについても細かく工費設定が行えます。ここで考えられるだけの要素についてのデータを、いかに正確に入力しておくかが、フロントローディング効果を左右すると言っても過言ではないでしょう。

|

|

| ▲切り土、盛り土の制約条件を入力する |

▲トンネル工事の単価データの入力画面 |

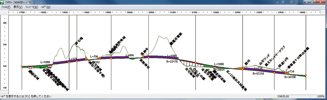

最適化計算を実行する

これで計算の準備が完了すると、いよいよ遺伝的アルゴリズムによる最適線形計算を実行します。メニューで実行コマンドを選ぶと、計算がスタートします。すると最適線形を求める過程で計算された線形の候補が青い線で小刻みに表示され、もとの線形に対して現在の最適ルートが、どのようになっているのかをリアルタイムで見られます。最適な線形に収束するまでは少し時間がかかりました。

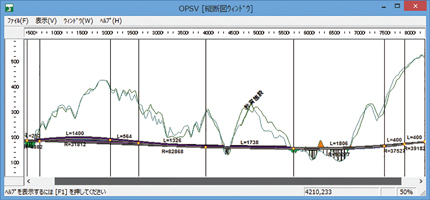

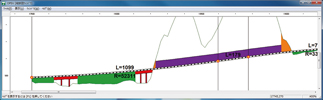

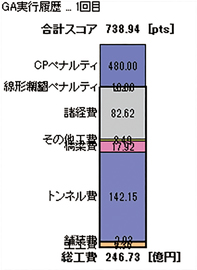

計算結果を見る

最適化計算が終わったら、どのような線形になったのかを見てみましょう。トンネルや橋梁、盛り土、切り土などの組み合わせで、最もコスト的に有利となったルートの縦断図は次のようになりました。縦断図を拡大表示すると、各測点が黒いドットで示され、橋脚の本数などもわかりやすくなります。そして、総工費と内訳もグラフで見える化されます。

|

|

|

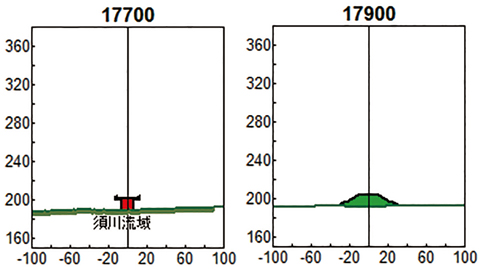

▲最適計算を実行中の画面。当初のルート案

(上)と現行段階の最適ルート案(下)がリアル

タイムで表示される |

|

|

|

| ▲最適ルートの全体縦断図 |

▲拡大すると黒いドットで測点が表示され、橋脚の本数などもよくわかる |

|

|

| ▲横断図。左が橋梁区間、右が盛り土部 |

▲工費の内訳も同時に算出 |

VRで最適ルートをドライブ

最後に、OHPASSで得られた最適ルートの3次元モデルを、CIMソフト間でのデータ交換に使われる「LandXML」に書き出し、VRソフトUC-win/Roadに読み込みました。そして、ルート全線を運転者の視点から確認します。

縦断図や平面図ではわかりにくかった切り土・盛り土の法面や、トンネル坑口の感じがリアルに感じられます。

ドライバーの視点からも、最適ルートの安全性が確認できました。

●イエイリコメントと提案

OHPASSというソフトの機能を知ったとき、私は驚きを隠せませんでした。それはBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)が、これから進化していく方向性を先取りしていると思ったからです。

|

|

|

▲最適ルートの3DモデルをUC-win/Roadに読み込み、

運転者の視点で結果を確認する |

|

BIMもCIMも、3次元で建物や土木構造物を設計し、図面の作成や数量計算、解析・シミュレーションを効率的に行える点が評価されています。しかし、設計の過程では部材を1つ1つ、設計者が配置していく必要があり、まだまだ手作業に頼っているのが現状です。

その点、OHPASSは地形と道路線形の関係から自動的に橋梁やトンネル、盛り土や切り土を配置し、線形を少しずつ変えながら最適な設計へと収束させていきます。この自動設計や自動最適化こそ、これからのBIM/CIMソフトのあり方を示しています。

●製品の今後の展望

道路の線形が1メートルでも左右に動くと、切り土や盛り土の量は大幅に変わり、建設コストにも大きく影響します。これまでの概略設計では、検討に使う地形モデルもせいぜい数メートルメッシュの荒いものを使っていたので、実際の施工時とはかなり差があったのではないでしょうか。

そこで、ドローンで計測した点群データなど、精密な地形モデルを使えるようにすると、さらに建設コストの削減や設計の最適化が行えるようになるでしょう。

また、OHPASSの考え方をBIMソフトに生かすと、建築条件の下で最も賃貸可能面積が広く取りる間取りの組み合わせ検討や、採光やセキュリティーの最適化を図った建物モデルの自動作成など、次世代BIMソフトの開発にもつながりそうです。

|