| はじめに

建設ITジャーナリストの家入龍太です。フォーラムエイトが開発した「Engineer's Studio®」は、構造物に作用する静的・動的な荷重に対する変形を、弾塑性動的解析によって精密に求めることができる3次元有限要素法解析プログラムです。構造物を構成する棒状の「はり要素」や壁・床などの「平板要素」が、曲げや軸力などの外力を受けることによって、部材の内部で発生する材料の降伏やひび割れなどを考慮して精密な解析を行います。これらの要素のことを「ファイバー要素」と言います。そのイメージは、一つ一つの部材をさらに細かい"繊維"の集合体のように扱い、一つの部材の中でも弾性状態の部分と降伏した部分に分けて扱えるようにしたことにあるようです。

さらに弾塑性解析では、各ファイバー要素の挙動は、細かい時間ごとに分けて扱います。時々刻々と変わる動的荷重に対して、各ファイバー要素の応力やひずみ、降伏度合いなどを小刻みな時刻歴ごとに求め、積み上げていくという膨大な計算を行うのです。

一つの部材をさらに繊維レベルまで分割してモデル化すると聞くと、「入力用のデータを作るのは、さぞかし大変だろう」と思う人もいるかもしれませんが、そんな心配はありません。短時間でモデルを作成し、高速で計算し、解析結果を分かりやすく表示することができるのです。

|

|

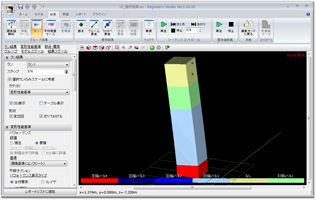

| ▲はり要素内部の応力分布 |

▲平板要素内部の応力分布 |

「Engineer's Studio®」はプレ処理から計算エンジン、ポスト処理までを、フォーラムエイトがすべて自社開発しました。以前の「UC-win/FRAME(3D)」の後継製品になるものです。その実力は、2010年に防災科学技術研究所が開催した破壊解析コンテストでも裏付けられました。フォーラムエイトと東京都市大学の吉川弘道教授らの合同チームは、このソフトを使って見事、「優勝」の名誉に輝いたのです。

このほか、2011年の第23回中小企業優秀新技術・新製品賞で優秀賞を受賞したほか、2013年の危機管理デザイン賞を受賞するなど、多方面から評価を受けています。

製品概要・特長

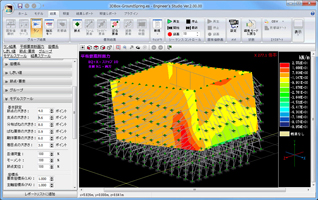

Engineer's Studio®には、複雑な構造物を3Dモデルとして入力するための「入力インターフェース」が用意されています。例えば、膨大な数のファイバー要素を、効率的に作成・設定するため、3次元CADのように矩形拡大・縮小、縦横移動、囲み選択など、解析モデルの編集機能です。

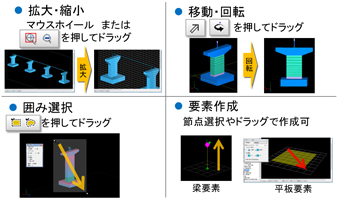

このほかX、Y、Zの寸法を表計算ソフトからコピー&ペーストで一気に入力したり、UC-win/FRAME(3D)やUC-1 FRAME製品のデータをインポートしたりすることも可能です。

|

|

| ▲マウスによる各要素の入力例 |

▲「橋脚の設計・3D配筋」のデータを

Engineer's Studio®に読み込んだ例 |

解析用のモデルや荷重などを設定するインターフェースは画面の左端にツリー構造で表現し、その項目をクリックすると必要なデータを設定できるようになっています。ファイバー要素の弾塑性特性は、土木構造物や建築物によく使われるコンクリートや鉄筋、鋼板、PC鋼材のほか、炭素繊維やアラミド繊維などに対応したデータを設定できます。それぞれのファイバー要素には、対称・非対称のバイリニア、トリリニアの曲線やコンクリートのヒステリシス曲線などを適用します。

各要素について応力−ひずみ曲線を設定できるほか、どこまで降伏が進んでいるかやひび割れの有無まで考慮します。柱や橋脚の耐震補強に使われる炭素繊維やアラミド繊維は、引っ張り側だけの特性を考慮します。

このほか橋梁の可動支承や落橋防止装置などは一定の変位を超えてから部材として機能する「ギャップ」を考慮するなど、設計者を悩ませる拘束条件の定義も柔軟に表現できます。フォーラムエイトは、様々な構造物の受託解析をEngineer's

Studio®を使って行っていますので、ユーザーの「お困りごと」も熟知しています。それが、こうした機能に反映されているわけですね。

計算結果が設計基準に合致しているかを判定する機能としては、2012年コンクリート標準示方書などに準拠した限界状態設計法による照査機能も備えています。製品の価格ですが、基本となる「Engineer's

Studio® Ver.7 Base」は36万9000円(税別。以下同様)で、これに必要なオプションを購入する仕組みです。オプションとしては「固有値解析」や「動的解析」(各2万円)、「鋼製部材ひずみ照査」「道路橋残留変位照査」(各3万円)、「M−φ要素」「非線形ばね要素」(各7万円)、「平板要素」(11万8000円)、そして「前川コンクリート構成則」(65万円)などが用意されています。

ケーブル要素以外のよく使う解析オプションをセットにした「Engineer's Studio® Ver.7 Advanced」は84万円、さらにすべての機能をセットした「Engineer's

Studio® Ver.7 Ultimate」は192万円ですが、割安になっています。

このほか、姉妹製品として解析対象を

2次元面内のフレーム解析に特化した「Engineer's Studio®面内」があり、価格は23万2000円、活荷重一本棒解析オプションが2万円、土木構造一軸断面計算オプションが14万3000円です。

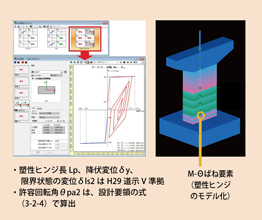

|

|

▲H24年NEXCO設計要領第二集に基づいた

トリリニア型のM-θばね要素の自動定義も可能 |

▲6階建てRC造建物を動的解析した結果の例 |

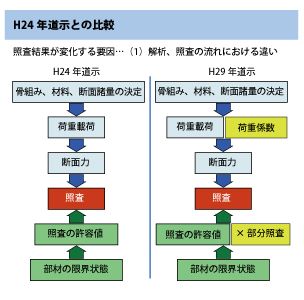

道路橋示方書が改定に

国土交通省から2017年7月21日付けの通達で、道路橋示方書の改定が発表され、2018年1月から施行されることになりました。その内容には主に2点あり、橋の安全性や性能を細かく設計できるように「部分係数法」を導入した点と、設計供用期間100年を標準として「耐久性能」を定義し、適切な維持管理を行うことを規定した点です。

部分係数法は、荷重や耐力に材料特性や荷重の不確実性によって定めた安全係数を乗じて安全性を照査する方法です。

安全係数を荷重側と制限値側の両方に乗ずるため、安全照査の結果は平成24年の道路橋示方書とはケースバイケースで変わることになります。これらの改定内容はEngineer's Studio®では2017年9月に、「Engineer's Studio® ES-土木構造二軸断面計算(部分係数法・H29道示対応)オプション」で対応済みです。またEngineer's Studio®面内も、12月に「Engineer's Studio®面内土木構造一軸断面計算(部分係数法・H29道示対応)オプション」で対応しました。

|

|

|

▲平成29年道示では荷重、照査の両方に係数が乗じられる

ため、単純比較は難しい |

|

|

▲10月20日にフォーラムエイト東京本社セミナールームで開催された

「Engineer's Studio®活用セミナー」 |

|

|

体験内容

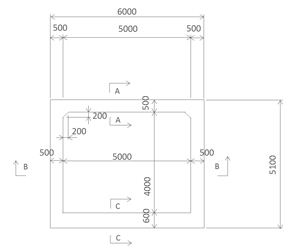

2017年10月20日、フォーラムエイト東京本社で「Engineer's Studio®活用セミナー」が開催されました。講師は解析支援チームの平木大補さんが務めました。午前9時半から製品の概要説明があり、続いてEngineer's

Studio®面内の操作実習がありました。解析対象は幅6m、高さ5.1mのボックスカルバートです。これに死荷重や上載荷重、土圧・水圧、地盤反力の4種類の荷重を組み合わせて検討しました。

受講者は各自、Engineer's Studio®面内を立ち上げてボックスカルバートのモデルを作成して鉄筋とコンクリートの強度から断面計算を行いました。そして荷重に対する曲げモーメントなどを求めて設計基準に合致しているかどうかの照査を行いました。

|

|

|

| ▲解析対象のボックスカルバート断面 |

▲曲げモーメントの計算結果 |

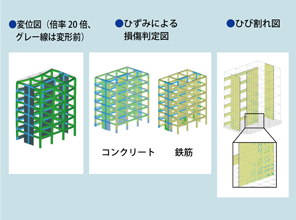

お昼休みをはさんで、午後は13時から16時半までEngineer's Studio®を起動させて「ファイバー要素」と「平板要素」を使った精密な解析の実習です。

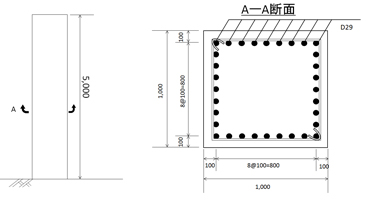

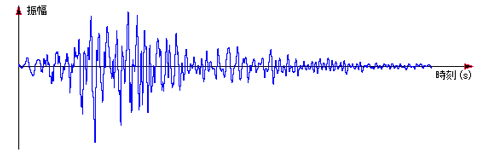

「ファイバー要素」を使った解析には1m四方の断面を持つ高さ5mの鉄筋コンクリート単柱をモデル化しました。これに地震波を外力として与えて、非線形時刻歴応答計算を行いました。

|

|

| ▲解析した鉄筋コンクリート単柱の図面 |

▲解析に使った地震波の波形 |

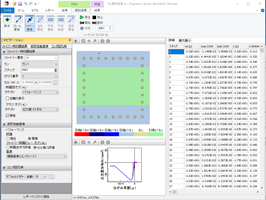

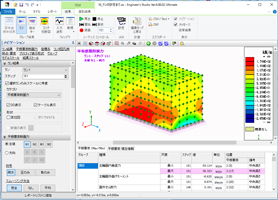

今度は動的解析ですので、地震波と構造物の共振による影響を考慮するため、構造物に減衰定数を設定し、固有値解析も行いました。さらに地震波を構造物のモデルに入力して地震応答解析を行いました。その結果は、断面内でコンクリートや鉄筋のファイバー要素ごとに、ひずみや損傷度を色分け表示によって確認することができました。

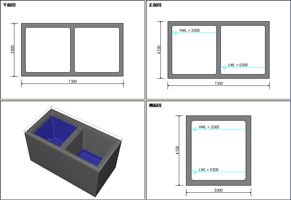

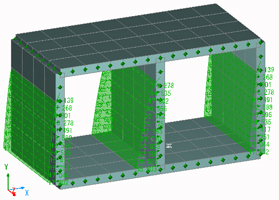

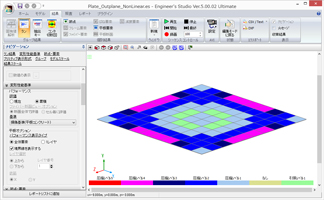

続いて行った「平板要素モデル」による非線形解析の実習では、幅7.3m、奥行き3.8m、高さ4.1mの2槽式の鉄筋コンクリート製配水池を対象に解析しました。この配水池の各面に「平板要素モデル」を配置し、「分散ひび割れモデル」によって応力度やひずみ分布を細かく求めたのです。

|

|

|

| ▲ファイバー要素ごとのひずみや損傷度表示 |

|

配水池に作用させる荷重は、死荷重、静水圧、水平震度荷重のほか地震動による同水圧も考慮しました。2槽式の配水池の場合、片側が満水、片側が空の状態で地震力が作用すると槽間の仕切り壁に大きな荷重がかかります。それを考慮した設定にしました。

|

|

▲解析対象とした鉄筋コンクリート製配水池

片側が満水、片側が空に近い状態を再現した |

▲平板要素モデルで作った配水池に作用する

地震時の動水圧 |

変位や壁のひずみなど解析結果は、グラフィカルに色分け表示で見られます。非線形解析なので、ひずみと応力度の分布図が必ずしも一致していません。また、コンクリートや鉄筋の損傷確認も、平板要素のメッシュごとに確認できました。

|

|

| ▲平板要素に生じた断面力の分布を色分け表示した例 |

▲コンクリートや鉄筋の損傷度を平板要素のメッシュごとに

色分け表示した例 |

イエイリコメントと提案

Engineer's Studio®については2011年11月に発行された「Up & Coming」第94号の当欄でも取り上げたことがあります。当時のバージョンは「Ver.1.0.6」と生まれたばかりでした。

当時はデータ交換機能があまり充実していなかったので、将来の製品について「3次元CADとのデータ交換機能が加われば、BIMのワークフローで使える有限要素解析ソフトとしての位置づけが高まるでしょう。そのため、UC-1シリーズの土木設計ソフトと同様に、BIMのデータ交換標準である『IFC形式』との互換性向上に期待します」と書きました。

現在のバージョンでは、フォーラムエイトのBIM/CIMソフト「Allplan」や3次元CAD「3DCAD Studio®」とのIFC形式などによるデータ交換機能も搭載しています。その結果、BIMやCIMのワークフローと連携して非線形動的解析を並行して行えるようになりました。こうした点からも、ソフトをゼロから開発できるフォーラムエイトならではのデータ連携や、設計ワークフローの生産性向上といった強みが現れていると言えるでしょう。

|