| New Products |

|

|

���V�K���i�@

Advanced�F500,000�~�iSS�F75,000�~�j�AStandard�F420,000�~�iSS�F63,000�~�j�ALite�F264,000�~�iSS�F52,000�~�j |

�������[�X�@2016�N7��

UC-1 ���ݍH |

|

|

| �@�y���ߍH�̐v�Z�~�i�[ |

Web�Z�~�i�[�Ή� |

�������F2016�N7��22���i���j 9�F30�`16�F30

���{���F�����{�� �i��C���^�[�V�e�BA���Z�~�i�[���[��

�@�@��TV��c�V�X�e���ɂ� �����E���E���É��E�����E���E�D�y�E����E��� �����J��

���Q����F1���l�@\18,000 �i�ŕʁj |

|

�u�y���ߍH�̐v�E3DCAD Ver.14�v�ł́A��Ɏ��̂悤�ȋ@�\�lj��A�g�����s���܂����B�����ł́A�����̋@�\�̊T�v���Љ�܂��B

Advanced��

�@1.�@�t��͂ɂ��y���ߕǕψʂɊւ���t�@�W�B���_��p�����t�B�b�e�B���O�]���@�\

Standard��

�@2.�@�e�Y���@�݂̂̌v�Z�����ɑΉ�

�@3.�@�e�Y���@�̏o�͂ɂ����āA�����v�Z�\�ɓy���������A��͖@�UES�̉�͏����i���d)�����Ȃǂ̏o�͋@�\

Lite��

�@4.�@�|����H�ጸ�W���̎�������@�\

�@5.�@�Αł��ɖ����W���b�L����ꂽ�ꍇ�̕��N���X�p���v�Z�ɑΉ�

�@6.�@[��������]�ŗ]�@��ʂɂ��đS�X�e�b�v�Ɉꗥ�Őݒ肵�Ă������̂��A�e�X�e�b�v�ł̐ݒ�ύX�ɑΉ�

�@7.�@[��������]�ύX��A�����P�[�X�̓��͂����n�Չ��ǃf�[�^�������t���Ōp������悤�ɉ���

|

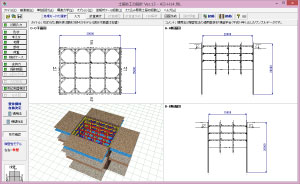

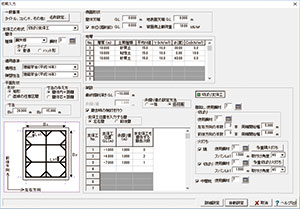

| ���}1�@���C����� |

|

| �@�t��͂ɂ��y���ߕǕψʂɊւ���t�@�W�B���_��p�����t�B�b�e�B���O�]���@�\ |

�y���ߕǂ̕ψʂ̎����l�Ƌt��͂��瓾����\���l�Ƃ̐�������]��������@�Ƃ��āA�u�t�@�W�B���_��p�����R���ߕǕψʂ̎����l�Ɨ\���l�̐���������v���Z�X�̃��f�����v�y�؊w��_���WNo.480/VI-21,pp.147�`155,1993.12���R�r�K��̍l���������A���݃T�|�[�g���Ă���ړI���ɂ��t��͌��ʂ̓K�����f�ɉ����A���������f�̋������s���܂����B

���̎��̐��������f�́A���Z�p�҂̔���ɉe�����y�ڂ��v���ƍl�����鎟�̂T���ڂɂ��ďƍ����s���A�����Ɏ�����Ă���]����Ɋ�Â��ĕ]���_�����߂邱�ƂɂȂ�܂��B�]���_�������قǐ������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@1.�@�s�[�N�l�t�ߍ�

�@�@�@�@�����l�̃s�[�N�l�ߖT5�_�̒l�Ɨ\���l��2�敽�ό덷

�@2.�@�s�[�N�[��

�@�@�@�@�����l�Ɨ\���l�̃s�[�N�ʒu�̐[�������̍�

�@3.�@�S�̍�

�@�@�@�@�S�Ă̎����l�Ɨ\���l�̂Q�敽�ό덷

�@4.�@���ϐ��

�@�@�@�@�����l�Ɨ\���l�̍��̐�Βl

�@5.�@15%�덷��r

�@�@�@�@�����l�Ɨ\���l�̍��������l��15%�ȓ��̔䗦

����̑Ή��́A�]���_����ʕ\�����A�v�҂��t��͌��ʂƂ��Đ������̍��������l��I�����₷���悤�ɏ����s�����̂ł��B�����I�ɂ́A���镨���l�ɑ���1���@�펞�̐���������A����2���@�펞��]�����ׂ����f���A�s�v�ȉ�͂��ɗ͍s�킸�ɐ������̍�����͌��ʂ��悤�Ȏd�g�݂ɂ��Ă������������ƍl���Ă��܂��B

|

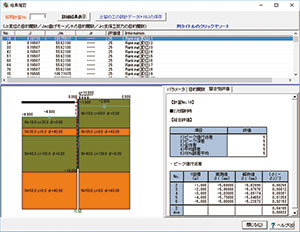

| ���}2�@�������]�����ʉ�� |

|

| �e�Y���@�݂̂̌v�Z�����ɑΉ����܂����B�]�O�܂ł́A�e�Y���@�ɂ��v�v�Z���s���ꍇ�ɂ��A�K���A���p�v�@�ɂ��ƍ����ɍs���d�g�݂ɂȂ��Ă���A�v�Z���쐬�i�K�Œe�Y���@�݂̂̏o�͂�p�ӂ��Ă��܂������A����́A���́A���тɁA���ʊm�F���܂߂āA�e�Y���@�݂̂Ōv�Z�������s����悤�ɋ@�\���P���s���܂����B |

�e�Y���@�̏o�͂ɂ����āA�����v�Z�\�ɓy�����L���A�܂��A��͖@II ES�̉�͏����ł��鏜�d�����悤�ɋ@�\���P���s���܂����B�y�����L���邱�Ƃɂ��A�\���̑����l�ɂ��Ď�v�Z�Ń`�F�b�N���邱�Ƃ��ł��A�������e�ՂɂȂ�ƍl�����܂��B

|

| ���}3�@�����v�Z�̏o��(�����lj�) |

|

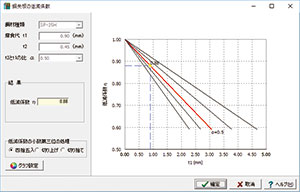

| �@�|����H�ጸ�W���̎�������@�\ |

�K�p����u�y�n���ǎ��ƌv��v� �v�u���H�H�v ��� �Z�p���v����26�N3�� �_�ѐ��Y�ȁv�̏ꍇ�ɁA�u�|��E�v����{�H�܂�2014�i�|�ǍY�E�|��Z�p����j�v�ɏ��������ጸ�W���̎�������ɑΉ����܂����B�{��ɂ́AU�^�|���9��ށA�n�b�g�^�|���2��ނ́A���H��ƒጸ�W���̊W���v���b�g�����O���t��������Ă��܂��B

|

| ���}4�@�ጸ�W���Z���� |

�{���i�ł͂���Ɠ����̃O���t���g�p���A�w�肳�ꂽ���H��t1�ƕ��H��̔䃿���ጸ�W�����O���t����ǂݎ�莩�����肵�܂��B |

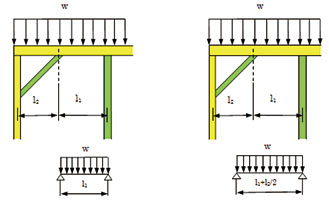

| �@�Αł��ɖ����W���b�L����ꂽ�ꍇ�ɕ��N���X�p���v�Z�ɑΉ� |

���ݎw�jP.118�}2-10-5�ɋL�ڂ��Ă���[���ɖ����W���b�L�����Ă��݂��Ƃ����ꍇ�̕��N���X�p���̌v�Z�ɑΉ����܂����B�{�@�\�͋��Αł��A�ؗ��Αł����ꂼ��ʐݒ�ł���悤�ɂ��Ă��܂��B

|

| ���}5�@���N���X�p���̎����i���}�������W���b�L����j |

|

�{���i�ł́A�������͉�ʂŕK�v�ŏ����̃f�[�^����͂��邱�ƂŁA�v�Z�ɕK�v�Ȑv����������������@�\��L���Ă��܂��B�������Ȃ���A�]�@��ʂ͌��ݑS�@��P�[�X�ŋ��ʂł�����̂Ƃ��Ď�舵���Ă���A�e�@��P�[�X�ŗ]�@��ʂ��قȂ�ꍇ�́A�����P�[�X��ʂŌ@��[���ڏC�����Ȃ���Ȃ�܂���B

�����ŁA�e�@��P�[�X���ɁA�ʂɗ]�@��ʂ�ݒ�ł���@�\��p�ӂ��܂����B����ɂ���āA�������͂̒i�K�ŁA�e�P�[�X�̌@��[���̐ݒ肪�ł���悤�ɂȂ�܂����B�ނ��A�]���ʂ�̈ꗥ�������\�ł��B

|

| ���}6�@�������͉��(�]�@��ʂ̌ʐݒ�) |

|

| �@�������͂�ύX���Ă��n�Չ��ǃf�[�^��L���ɂ��� |

���݁A�������͉�ʂŁA�Ⴆ�A�x�ۍH�i���͕ύX�����ɁA�P�ɁA�ݒu�ʒu���ړ������ꍇ�ł��A�����P�[�X�f�[�^�œ��͂����u�n�Չ��ǃf�[�^�v�������i�f�[�^�폜�j�ɂȂ��Ă��܂����B

�������͉�ʂŁA�x�ۍH�ݒu�ʒu��ύX����Ƃ������Ƃ́A�V���Ƀf�[�^���쐬���������̂Ɣ��f���A�V�K�f�[�^�쐬�ɋ߂������ɂȂ��Ă������߂ł��B����́A�x�ۍH�i���ɕύX���Ȃ��A���݃X�e�b�v���ς��Ȃ��ꍇ�A�u�n�Չ��ǃf�[�^�v�����̂܂ܗL���ɂ���悤�ɂ��܂����B����ɂ���āA�n�Չ��ǃf�[�^����͂�������Ԃ���������܂��B |

| �ȏ�A��Ȋg���@�\�̊T�����Љ���Ă��������܂����B������F�l����̂��v�]��������āA���ǁE���P�������Ă����܂��̂ŁA�ǂ��������҂��������B |

| (Up&Coming '16�@����f��) |

|

|

>> ���i�����J�^���O

>> �v���~�A������T�[�r�X

>> �t�@�C�i���V�����T�|�[�g

|