|

今回はMultiframeの「同一変位グループの設定」を用いて、架構の各層の変位量から建築基準法施行令における層間変形角および剛性率を算出する方法を紹介させていただきます。

1.フレームの作成

今回の対象構造物は1×1スパンの平面、高さ5階建てとします。

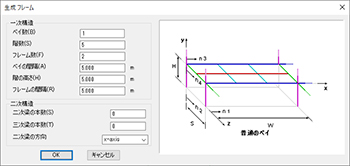

「フレームウィンドウ」にて、以下の設定をします。

- ラーメン生成、「ベイ数=1」「階数=5」「フレーム数=2」「ベイの間隔、階の高さ、フレームの間隔はすべて5m」

- ビューを「正面表示」に切り替え

- 上部2層を選択し、「作成|移動にてy方向を-1.5mと設定し、3層目を少し硬い層にします。

- 最下層柱脚部を選択し「固定拘束」

- セクションタイプは柱:□-300x9、梁:H-390x300を設定

|

| 図1 ラーメン生成 |

2.剛床の設定

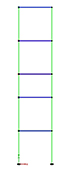

「フレームウィンドウ」にて、以下の設定をします。

- ビューを「正面表示」に切り替え、b)2層目を選択し「フレーム|同一変位グループ設定にて同一変位グループ追加、3〜最上層まで繰り返します。

|

|

| 図3 同一変位グループ設定 |

3.荷重の設定と解析実行

「荷重ウィンドウ」にて、以下の設定をします。

- ビューを「正面表示」に切り替え

- 2階から最上層まで選択し、「全体節点荷重」にて左向きに20kNと設定

- 「解析|線形」にて解析を実行します。

4.解析結果の確認

「プロットウィンドウ」にて、曲げ応力や架構の変形に異常がないことを確認します。各節点の変位は「結果ウィンドウ|変位」にて確認ができます。加力方向の変位はdx’の欄に出力されており、こちらの値を用いて層間変形角を算出します。

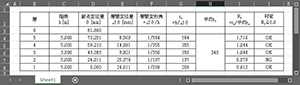

5.層間変形角、剛性率の算出

エクセル等に変位の値をコピー&ペーストし、各層ごとの変位を整理します。今回は層ごとの節点変位が同一ですが、偏心した架構の場合、設計者判断で、最大値や剛心位置の変位量を採用することになります。上層の変位量から当該階の変位量を差し引くことで当該階の層間変位量となり、層間変位量を階高で除した値が層間変形角となります。この値を用いて建築基準法施行令第82条の6による剛性率の検討を行います。また、Automation機能を活用することで設計変更があった場合でも、スムーズに検討を行うことができます。

|

| 図7 検討結果シート |

■ Multiframe CONNECT Edition v21.13.00.19 2018年12月リリース

■ 開発元:Bentley Systems (Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併)

|