|

自然エネルギーは天候に左右されたり、利用できる時間帯が限られると言われていますが、地中熱は安定的に何時でも利用できるエネルギーです。地中熱の開発とは、再生可能エネルギーを活用して、電力使用量を減らす試みと言い換えることができます。本講座の最終回として、地中熱の利用状況、利用形態を紹介し、地中熱解析に関する基本的事項について解説致します。

1.地中熱とは

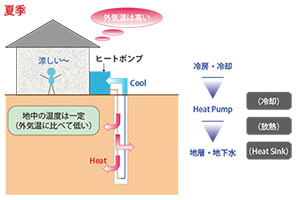

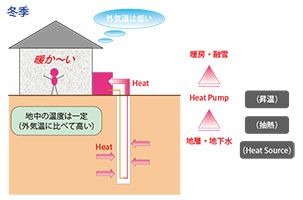

深さ約100mより浅い地盤の温度は年間を通してほぼ一定である。地中熱の開発とは、この性質をエアコンなど空調の節電に利用する試みである。地中熱は、自然エネルギーであり、再生可能エネルギーの1つである。地中熱の開発とは、再生可能エネルギーを活用して、電力使用量を減らす試みと言える。

深さ10mくらいの地温は、年平均気温にほぼ等しい。東京や大阪では17℃程度で、深くなれば地温は上昇するが、100m程度の深さでは温度の上昇は2〜4℃程度である。四季のある日本では、温度が一定である地中は、冬は温かく夏は冷たいことになる。地中熱の利用ではこの気温との温度差に着目して、効率的に熱エネルギーを活用する。 |

|

|

| |

|

■図1 地中熱の状態 |

2.熱発電とは

地熱と地中熱の違いについて補足すると、地球がもっている熱エネルギーが地熱であるので、地中熱は地熱の一部とも言える。しかしながら、利用の仕方から見ると、火山に近い場所にある高温のエネルギーを発電等に利用するのが地熱で、足もとにある恒温のエネルギーを温熱・冷熱として利用するのが地中熱である。

|

|

| ■図2 夏季の地中熱利用状態 |

■図3 冬季の地中熱利用状態 |

日本には火山や温泉が豊富にあり、重要な観光資源になっている。一般に火山や温泉地帯では、地下1000メートル以深の深層地盤に高温の熱水脈が存在し、それを地上にくみ上げ水蒸気により発電することが地熱発電である。

環太平洋火山帯に位置する日本は、地熱発電ポテンシャル(能力)が2300万kW以上あり、米国、インドネシアに次ぐ膨大な地熱資源量を有する。しかしながら、地熱発電所として有望な地域が国立公園などの中にあることによる規制や、付近の温泉地で温泉が枯渇するのではないかという危惧もあり、地熱発電は、国内電力需要のわずか0.3%を占めるにとどまっている。地熱資源の開発や活用において、アイスランドやメキシコ、フィリピンといった地熱発電ポテンシャルが低い国々よりも立ち遅れているのが現状である。

3.地中熱の利用形態

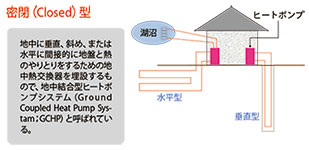

1)地中熱ヒートポンプクローズ型システム

クローズ型システムは、ヒートポンプ利用の中でも最も一般的に使用されている利用方法で、地中に熱交換器を埋設し、不凍液を循環させて熱交換をするシステムである。

地中熱交換器には、垂直型、水平型、傾斜型があり、垂直型のものには掘削孔を利用するボアホール方式と杭(基礎杭・採熱専用杭)を利用する杭方式がある。

このクローズ型による地中熱ヒートポンプシステムは、メンテナンスがほとんど必要ないため適用範囲が広く、住宅・建築物・プール・融雪に用いられている。

|

|

■図4 ヒートポンプクローズ型 |

2)地中熱ヒートポンプオープン型システム

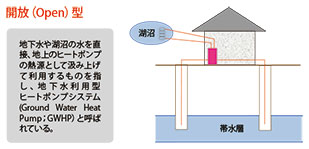

| オープン型システムは、地下水や湖沼の水を直接汲み上げて熱交換するシステムである。熱交換した後の地下水の扱い方として、同じ帯水層に戻す方法、別の帯水層に注入する方法、地下に戻さず地表で放流する方法等がある。このシステムはクローズ型と比べ、ボアホール1本あたりの採熱量が大きくなることから、経済性に優れているが、井戸内において目詰まりが生じることがあるため、システムのメンテナンスが必要である。比較的規模の大きな施設に適用されているが、地下水利用に揚水規制がかかっている地 域では、この方法の適用は難しい。 |

|

■図5 ヒートポンプオープン型 |

1.地中熱交換器の設計

地中熱交換方式には、埋設したUチューブ内を不凍液または水を循環させる方法(クローズド型)、および井戸から地下水を直接汲み上げて利用する方法(オープン型)がある。クローズド型は、水平埋設型と垂直埋設型に大別される。国内では垂直埋設型ではボアホール方式が広く利用されるが、熱交換器の設置コストが高いため、近年、杭を利用した方式が開発されている。

地中熱利用ヒートポンプシステムにおいては、利用側の必要熱負荷に応じて地中熱交換器の総延長を求める。地中熱交換器の総延長の算定には、冷暖房負荷推定、地盤の熱伝導率などの熱特性の推定、シミュレーションに基づく総延長の算定などが必要である。

冷暖房負荷推定は、年間時間ごとの冷暖房負荷データ(このようなデータがなければ、気象データから簡易負荷計算により算定する)に基づき、設計に必要なデータ(設計方法によるが、例えば、年間の冷熱負荷と温熱負荷のアンバランス、6か月間の冷暖房負荷、など)を作成する。

地盤の熱伝導率などの熱特性は、サーマルレスポンス試験(TRT)により測定することができる。TRTより得られた代表的な未固結地層の熱特性を表1に示す。熱伝導率は一般に0.7〜2.1W/(m・K)の値となる。なお、飽和度が高いほど土の熱伝導率は高くなる。TRTにより測定されるのは、熱交換器の総延長における見かけ熱伝導率であり、表1に示される値と大幅に異なっている場合、その要因を分析して設計条件を再確認する必要がある。土の熱伝導率は土の成分や飽和度などから式により求めることも可能である。

シミュレーションに基づく総延長の算定には、地中熱利用ヒートポンプシステムが運転している期間中に、熱媒体の温度がヒートポンプの許容範囲内に収まることができる地中熱交換器の最短長さを決めることである。

次に、地質、地下水、設置場所などの状況に応じて地中熱交換器の設計を行う。その時、Uチューブ仕様、充填材、長さ、本数、間隔、および配置などを決定する。

■表1 地層の熱特性値の例[3]

| 地層 |

密度

kg/m3 |

比熱

J/(kg・K) |

熱伝導率

W/(m・K) |

含水比

% |

| 有機質土 |

1340 |

1700 |

0.7 |

70.9 |

| ローム |

1230 |

2800 |

0.9 |

57.7 |

| 粘土 |

1700 |

1800 |

1.2 |

38.3 |

| 砂 |

1510 |

1100 |

1.1 |

8.6 |

| 砂+粘土 |

1960 |

1200 |

2.1 |

27.6 |

| 粘土質土 |

1860 |

1680 |

1.5 |

- |

2.地中熱解析のために理論解

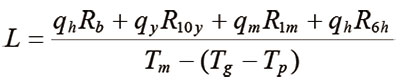

シミュレーションに基づいて熱交換器の総延長を算定するには、いくつかの方法が提案されている。ASHRAEのマニュアルでは、次のように熱交換器の総延長Lを求める。

(1)

ここに、Tm はボアホール内の熱媒体の平均温度、Tg は地盤の初期温度、Tp は複数ボアホールの場合の互いの熱干渉による温度上昇(単孔の場合Tp=0)、qh、qm、qy、はそれぞれ1時間内のピーク熱負荷、1か月の最大熱負荷、年間熱負荷のアンバランスであり、R6h、R1m、R10y

はそれぞれ6時間、1か月、10年における地盤の有効熱抵抗であり、Rbはボアホールの熱抵抗である。

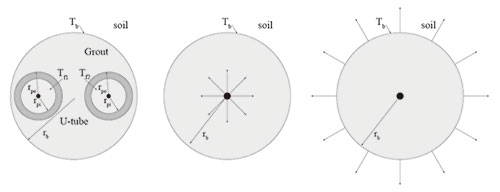

式(1)および図6に示されるように、地中熱交換器の熱抵抗は主に熱交換器内部の熱抵抗と熱交換器周辺地盤の熱抵抗がある。熱交換器内部の熱抵抗は全熱抵抗の約3割を占める。これを求めるには簡便的な方法や数値解析を用いる方法がある。

■

■図6 地中熱交換器の熱抵抗、左)熱交換器の断面図、中)簡略した

Uチューブと熱交換器内部抵抗、右)地盤の熱抵抗

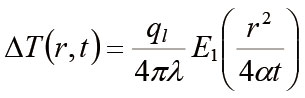

地盤の有効熱抵抗を求めるには、理論解を用いる方法と数値解析を利用する方法がある。理論解にはUチューブを無限長の線状熱源とすれば、地盤内の温度上昇は次のように求められる。

ここに、rは鉛直線状熱源までの距離、tは時間、ql(W/m)は単位長さあたりの熱負荷、λは地盤の熱伝導率、αは地盤の温度拡散係数、E1は指数積分関数である。

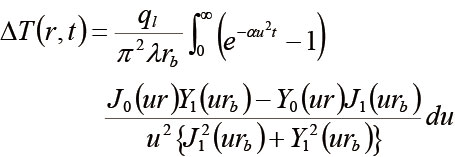

また、ボアホールを無限長の円柱状熱源とすれば、地盤内の温度上昇は次のように求められる[8]。 |

|

(2) |

(3)

ここに、rbはボアホールの半径、J0 、J1 はそれぞれ0次と1次の第1種ベッセル関数、Y0とY1はそれぞれ0次と1次の第2種ベッセル関数である。

式(2)、(3)を用いて、ボアホール孔壁の温度が算出されれば、地盤の熱抵抗が求められる。

また、有限長の線状熱源と円柱状熱源とする理論式も提案されている。ここに、注意すべきのは、式(3)にはボアホール内部は熱抵抗がないとしているが、ボアホール内部の熱特性が地盤の熱特性と同じであると仮定している。

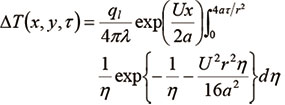

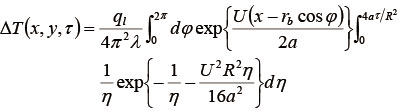

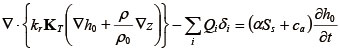

さらに、地盤の熱抵抗は地下水の流動の程度に左右される。地下水の流動を一定とした理論解が提案されている。地下水の流速がUで、流れの方向が x 方向であると仮定すれば、無限長の線状熱源と円筒形熱源による地盤内の点(x, y)での温度変化はそれぞれ式(4)と(5)により求められる。

(4) |

|

(5) |

| ここに、 |

|

である。 |

自然エネルギーは天候に左右されたり、利用できる時間帯が限られると言われているが、地中熱は安定的に何時でも利用できるエネルギーである。

また、地中を熱源とするヒートポンプシステムでは、地中と外気との温度差が利用できるため効率的な運転ができる。省エネ対策及び地球温暖化対策に、地中熱ヒートポンプシステムの導入は極めて効果的である。

地中熱ヒートポンプは、夏季の冷房排熱を大気中ではなく、地中に放出し吸収させることから、ヒートアイランド現象を抑制する効果が期待できる。地中熱の利用では、夏季には地中に放熱されるが、温熱を利用する冬季には地中から採熱するので、適切な運用により、年間を通して熱収支バランスがとれる。

以上から、地中熱利用のメリットを整理すると次の通りである。

- トンネル日本中どこでもいつでも利用可能。

- 節電、省エネとCO2 排出量の抑制が可能。

- 通常のエアコン(空気熱源ヒートポンプ)が利用できない-15℃以下の外気温で利用可能。

- 地中熱交換器は密閉式であり、環境汚染の心配がない。

- 冷暖房の熱を屋外に放出しないので、ヒートアイランド現象を緩和できる。

今回の「地中熱解析について」を持ちまして、地盤FEMエンジニアリングのための入門講座は終了となります。2年以上の長きに渡り、ご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

本講座は、2013年9月に発刊した「新版・地盤FEM 解析入門」の章立てに則して、内容を要約して紹介したもので、静的な条件下での地盤の応力〜変形解析を行う汎用FEM 解析プログラム「弾塑性地盤解析(GeoFEAS)」をメインプログラムとしております。多くの技術者の方々が、地盤FEM解析シリーズを有効活用されることを期待しております。

フォーラムエイトパブリッシングの書籍シリーズ

『新版 地盤FEM 解析入門』のご案内

地盤FEM解析に関する豊富な経験と研究実績に裏付けられた地盤解析入門書。地盤FEM解析の基礎理論、モデリング技術を整理し、多様な解析実例について、FEM解析による問題解決のプロセスと結果をわかりやすく解説した地盤技術者必携の一冊です。

■監修:鵜飼 鶏三(全日本地すべり学会会長,群馬大学教授)

■著者:蔡 飛(群馬大学助教)

■2013年9月19日刊行

■4色/245ページ

■\3,800(税別)

■フォーラムエイト パブリッシング刊

※書籍のご購入は、フォーラムエイト公式サイトまたはAmazon.co.jpで!

|

|

| ■『新版・地盤 FEM解析入門』目次構成 |

| 第1章 |

地盤工学におけるFEM 解析

地盤FEM解析の必要性・体系、解析種類、数値解析の誤差 |

| 第2章 |

地盤FEM 解析の基礎理論

力学の基礎、平面ひずみ問題と軸対称問題、有限要素法の基礎 |

| 第3章 |

地盤FEM 解析のためのモデリング技術

解析目的、手法、条件、トンネル掘削解析における応力解放率 |

| 第4章 |

地盤材料の構成則

応力不変量、線形弾性構成則、非線形弾性構成則 、弾完全塑性モデル、段塑性構成則 |

| 第5章 |

材料パラメータの決め方

等方線形弾性構成則、弾完全塑性モデル、破壊接近度法のパラメータの同定方法 |

| 第6章 |

地盤と構造物の相互作用

構造物のモデル化、インターフェイスのモデル化 |

| 第7章 |

非線形解析

増分法、Newton-Raphson法、繰返し計算における収束条件 |

| 第8章 |

せん断強度低減法による安定解析

せん断強度低減有限要素法の紹介と応用例 |

| 第9章 |

液状化に伴う自重による変形解析

解析手法、パラメータ、解析事例、柔構造樋門の設計との連動機能 |

| 第10章 |

解析事例

盛土の斜面安定、 擁壁杭基礎の盛土載荷問題、トンネル拡幅工事、推進工法による地盤への影響解析 |

| 第11章 |

GeoFEAS の操作方法

トンネル掘削に伴う近接杭基礎への影響解析、せん断強度低減法による斜面の安定解析 |

| 第12章 |

地中熱解析について

地中熱について、地中熱解析とは |

|