まちづくり

まちづくり

北陸新幹線「飯山駅」開業前を

UC-win/RoadでVRシミュレーション

長野県 飯山市 建設水道部

新幹線駅開業へ高まる期待をVRシュミレーションで庁内検討や広報に利用

長野県の最北端に位置し、新潟県と隣接する飯山市。飯山市建設水道部において、北陸新幹線の建設プロジェクトに関わる事業を担う「新幹線駅周辺整備課」と、都市計画やまち並整備を推進する「まちづくり課」にフォーカスします。同市では、先進の技術やシステムを積極的に採用。そうした一環として、フォーラムエイトの3次元リアルタイムVRソフト「UC-win/Road」の可能性に着目してきました。導入以降は、さまざまなプロジェクトや作業プロセスでその効果的な活用を進めました。

北陸新幹線の開業でまちづくりを変えていこう

「平成26年度末に長野・金沢間の開業が予定される北陸新幹線で、長野の次の駅として飯山駅が設置される新たな時代(の到来)を機に、まちづくり(の在り方)を大きく変えていこうと取り組んでいるところです」と同市建設水道部まちづくり課長/新幹線駅周辺整備課長の松澤孝氏は期待を示します。

飯山市建設水道部新幹線駅周辺整備課は、北陸新幹線・飯山駅と現・飯山駅の移転統合に合わせた整備と区画整理に関係する工事が主な仕事です。同部まちづくり課は都市計画など担当の計画係と、景観にウェートを置くまち並整備係から成ります。

早くからICTを受け入れやすい環境が醸成されてきたことは、同市の特徴の1つ。加えて、現市長(2011年当時)の足立正則氏がICTに造詣が深いことがその独特な風土をさらに色濃いものにしてきました。

具体的には、1999年職員ひとり1台のパソコンが配備、庁内グループウェアを導入。次いで、GIS(地理情報システム)も近隣地域に先駆けて採り入れました。2009年には、教師ひとり1台のPCを配備、学校間をネットワークで連携し、サーバ上の教材を活用し、子供たちの情報教育を強化しようとの取り組んでいます。

VRの可能性に着目 UC-win/Roadの利用へ

UC-win/Roadの導入へは、市長が2009年フォーラムエイト出展の展示会でデモを目にしたことがきっかけでした。まちづくり課まち並整備係主査の渡邊毅氏が北陸新幹線・飯山駅周辺のデザインや各種まちづくりの検討で模型が用いられていた2003年頃、3次元VRに触れ是非使いたいとの機運があったものの、その時のVRは業者がすべて作り込むものであり、修正を重ねて使いたい要望やコストがネックでした。

6年のブランクを経てUC-win/Roadが着目された最大のポイントは、導入費用に加え、担当職員によるVR作成、変更の容易さ、コストパフォーマンスが評価されたと言います。

2009年の夏、フォーラムエイト担当者が市役所に赴き行ったプレゼンには、市の職員10数人が参加。他の駅の将来像を再現したモデルを見て、UC-win/Roadの活用可能性が確信されました。さらに11月頃、渡邊毅氏と新幹線駅周辺整備課主査の堀川雅基氏が、フォーラムエイトで催された1泊2日の研修に参加。12月上旬にはUC-win/Roadの導入を決定しています。

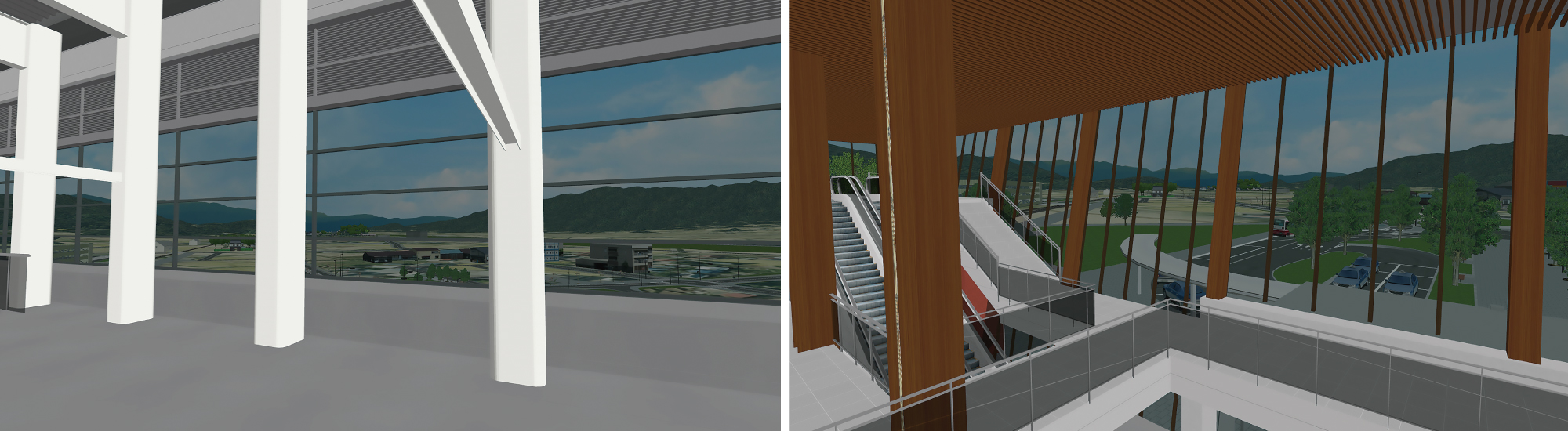

UC-win/Road導入後、最初の利用シーンは、市内の高校新校舎建設プロジェクトに対し、建設地スタディのツール作成でした。完成イメージをVRでシミュレーションし、関係者の情報共有を図りました。その際は渡邊毅氏がフォーラムエイトの助言を受けながら、ほぼ1ヵ月間でVRを作成。建物の見え方やボリューム検討に成果を実現しています。

新駅舎周辺からまちづくりのデザインへ

2010年度、UC-win/Roadの利用は北陸新幹線・飯山駅開業に関するプロジェクトへと展開。堀川雅基氏とまちづくり課計画係主査の丸山英士氏はまず、駅舎デザインの決定プロセスに向け、道路や住宅のモデル作成に取り組みました。

「2010年当時、駅周辺整備が進んでおらず、駅舎や駅前広場などのイメージを、いろいろなパターンで試しつつ示すにはVRが最も効果的と考えました」。そこで、区画整理エリア(7.7ha)の道路や広場、新幹線などに関する基礎データを市側が用意し、フォーラムエイトが半年ほどかけて、庁内でのデザイン検討のベースとなるモデルを作成した、と丸山氏は振り返ります。

翌2011年に駅舎などのデザインが固まってきたのを受け、エリアも全体整備区域(20ha)に広げ反映することとし、3月に作業を開始。市民がその時点の計画に沿った駅舎や都市施設などを擬似体験できる3次元のシミュレーションを作成。その成果は7月9日に開かれた「いいやままちづくりフォーラム2011」で公開された後、7月下旬に市のWebサイトにもアップされています。

松澤孝氏らは、庁内関係者の情報共有と、図面に不慣れな一般の人々にもデザイン意図を理解してもらう上で、UC-win/Roadが模型に代わる非常に有効なツールになると評価。丸山英士氏はとくに、完成後の駅舎のプラットフォームからの眺望をデザイン段階で体感できるメリットを述べます。(記事内容は2011年当時のものです)

福祉あるいは教育といった新たな分野への活用も検討

北陸新幹線・飯山駅の開業と連携し、まちづくりの面からもさまざまなアプローチが進行しています。渡邊毅氏は景観の調和や住民との合意形成がカギとなることから、UC-win/Roadによるシミュレーションやそのプレゼンテーションでの効果的な利用に期待を示します。

「今回(北陸新幹線・飯山駅の開業)のような大きなプロジェクトばかりでなく、現在進められている都市計画における景観検討などにも有効な手段だと思います」

松澤孝氏は一連の利用を通じて実感したUC-win/Roadの多様な可能性について触れ、今後は避難経路の探索などまちづくりに関係したより高度な検討、福祉あるいは教育といった新たな分野への活用を探っていきたいとの考えを述べます。

まちづくり課長/新幹線駅周辺整備課長

松澤孝氏